50年前、私が京都府立医科大学の学生だった時も、教科書にクローン病や潰瘍性大腸炎という病名は載せられていましたが、日本は言うまでもなく、世界中にもほとんど患者はいませんでした。しかし現在日本に30万人、世界中に何千万人もの若者の患者がいます。なぜこれほど若い人に患者が増えてしまったのでしょうか?理由は2つあります。1つは50年前に比べて化学物質が無限大と言ってもいいほど世界中に蔓延してしまったためです。2つめは、数十年で世界中が金儲けのグローバルな競争社会となり、とりわけ若い人たちはストレスに耐えながら学歴競争を幼少期から始め出したために、本来、腸管に入ってきた化学物質を腸管から便へとアレルギーのIgEで排除すべきものが、炎症を起こす殺しのIgGで戦わざるを得なくなったからです。

私が子供のころは、学校での勉強以外に、勉強なんかする必要はありませんでした。遊ぶことが仕事でした。遊ぶことが学ぶことと同義語でした。近頃の子供は、グローバルな競争に勝つためには幼児期からあらゆる学習に取り組まざるを得なくなりました。朝から晩までしたくない勉強をさせられ、それに耐えるために思い切りストレスホルモンであるコルチゾールを出しっぱなしであります。このコルチゾールによって化学物質をIgMやIgGからIgEにクラススイッチができなくなり、したがって最後はTGFβを産生して炎症性腸疾患の原因である化学物質との戦いをやめることもできなくなってしまったからです。

さぁここから、このTGFβを腸管の免疫は簡単に作ることができ、簡単に炎症性腸疾患は治るということを根本から説明し始めましょう。

直感的に皆さんお分かりになると思いますが、腸管に1000種類以上の100兆個以上の細菌と毎日戦わずに生きているということは、免疫は無限大の細菌と共存しているということですね。ということは細菌と免疫は免疫寛容を起こしているということですね。つまり私が証明しようとしているのは、どのようにして簡単に腸管免疫が化学物質と共存できるかという説明をするわけですね。あくまでも腸管免疫だけが免疫寛容を起こしやすいということを証明するだけですよ。

私たちの腸管に住んでいる莫大な微生物の集合体を腸管微生物叢といいます。英語で“intestinal microbiota”といいます。この腸管の微生物で一番多いのはもちろん細菌であります。これらの細菌の大部分は、共生細菌といい、英語で“commensal bacteria”といいます。“commensal”はラテン語からきた英語であり、元来「同じテーブルで食べる」という意味であり、共に仲良く食べて生きている細菌ということを示しています。

ここで腸内細菌について述べていきましょう。腸管内に住んでいる細菌は、いわゆる善玉菌と日和見菌と悪玉菌の3種類に分類されます。日和見菌というのは腸管の免疫が落ちた時に、腸管上皮の防衛線を破って粘膜固有層に入り込んで、腸の病気を起こす細菌のことです。また日和見菌は健康なときはおとなしくしているのですが、免疫が落ちると腸内で増え続け、免疫が戻ると日和見感染といわれる腸の病気が起こるのです。代表的なものにバクテロイデス、大腸菌(無毒株)、連鎖球菌などがあります。善玉菌は消化吸収の補助や免疫刺激など、健康維持や老化防止もやってくれるといわれる菌で、代表的な菌にはビフィズス菌や乳酸菌があります。一方、悪玉菌は粘膜固有層に入ると免疫との戦いが始まり、様々な症状を起こします。代表的な悪玉菌にはウェルシュ菌、ブドウ球菌、大腸菌(有毒株)などによって産生する毒素によって下痢や腹痛や腹部膨満感などの症状が出るのです。ウェルシュ菌に関しては、クローン病や潰瘍性大腸炎の時に臭いガスの原因になっていることは既にご存知でしょう。ここで注意しておきたいのは、腸と免疫との戦いが起こっているのは、決して腸の内腔ではないということです。腸管の管の中で戦っているわけではないということです。あくまでも腸管を取り巻いている粘膜の下で戦いが起こっているということを忘れないでください。腸管の下は粘膜固有層といわれる結合組織であるということもしっかり知っておいてください。

なぜ普通は細菌は人間の敵であるにもかかわらず、腸管細菌は人間と共生できるのでしょうか?それは腸管細菌は人間にとって有益な仕事してくれるからです。例えば、人間の腸管の細胞で作られた酵素は、我々が毎日食べている食べ物に含まれる消化できない複雑な炭水化物を共生細菌は消化してくれたり、悪玉菌が人間が食べたものを横取りしたり、すみかを占拠するのを防いでもしてくれるので、共生できる細菌というわけです。

ところが善玉菌(共生細菌)や正常な状態では日和見菌や悪玉菌も腸管腔内だけにいつまでも居続け、粘膜固有層に入らなければいつまでも共存できるのです。なぜならば腸管腔内は人間にとっては外部であるからです。ところが外部である腸管腔から内部である粘膜固有層に入り込むと問題が起こるのです。なぜでしょうか?外部と内部とを仕切る腸管の膜を形成する上皮細胞は一層だけであり、しかも非常に薄いのです。そのうえ小腸が大腸の長さは8mもあり、広さはテニスコートの広さと同じ200㎡にもなります。しかも100兆個の1000種類の様々な細菌が腸管に住んでいるので、この脆弱な上皮細胞のバリアを破って腸管腔に住んでいる細菌が腸管の下にある粘膜固有層という結合組織に入ってしまうことがあるのです。もちろん腸管の表面は粘膜固有層に細菌が入らないような装置があります。

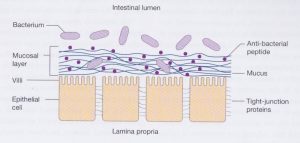

左図を見ながら説明しましょう。“intestinal lumen”は「腸管腔」であり、“bacterium”は「バクテリア」であり、“mucosal layer”は「粘膜層」であり、“villi”は「絨毛」であり、“epithelial cell”は「上皮細胞」であり、“anti-bacterial peptide”は「抗菌タンパク」であり、“mucus”は「粘液」であり、“tight-junction proteins”は「密着結合タンパク」であり、“lamina propria”は「粘膜固有層」と訳します。(“lamina”は層と訳し、“propria”は固有と訳すのです。)上の図のように、上にいる細菌(bacterium)が、一番下の“lamina propria”に入り込むまでにいくつかのバリアがあるのがお分かりでしょう。このバリアが正常である限り、細菌は粘膜固有層まで入り込むことはできないのです。つまり、細菌が外部である腸管腔内にある限りは、どんな強い細菌が腸管に入ったところで、内部である粘膜固有層で免疫との戦いによって起こる細菌感染という腸管の病気が起こることはないのです。ちょうど皮膚の上に細菌がいても、皮膚の下の表皮や真皮に入らない限りは細菌感染が起こらないのと同じです。

左図を見ながら説明しましょう。“intestinal lumen”は「腸管腔」であり、“bacterium”は「バクテリア」であり、“mucosal layer”は「粘膜層」であり、“villi”は「絨毛」であり、“epithelial cell”は「上皮細胞」であり、“anti-bacterial peptide”は「抗菌タンパク」であり、“mucus”は「粘液」であり、“tight-junction proteins”は「密着結合タンパク」であり、“lamina propria”は「粘膜固有層」と訳します。(“lamina”は層と訳し、“propria”は固有と訳すのです。)上の図のように、上にいる細菌(bacterium)が、一番下の“lamina propria”に入り込むまでにいくつかのバリアがあるのがお分かりでしょう。このバリアが正常である限り、細菌は粘膜固有層まで入り込むことはできないのです。つまり、細菌が外部である腸管腔内にある限りは、どんな強い細菌が腸管に入ったところで、内部である粘膜固有層で免疫との戦いによって起こる細菌感染という腸管の病気が起こることはないのです。ちょうど皮膚の上に細菌がいても、皮膚の下の表皮や真皮に入らない限りは細菌感染が起こらないのと同じです。

それでは細菌が粘膜固有層まで入り込んだ時にどんな問題が起こるでしょうか?この時に共生を続けるか敵を殺すかのジレンマが起こります。というのは、腸管の免疫系がこのような共生細菌に対して激しい戦いを起こすと、常に炎症が起こり続けることになります。その炎症の代表が下痢や発熱であります。皆さんは下痢や発熱が出るとすぐに止めてもらいたいと思いますね。それは間違いなのです。免疫が敵を処理している正しい反応であるのです。下痢とともに悪玉菌や日和見菌を排除しているからであります。しかも下痢が出なければ細菌と免疫との戦いがなくなるので、どんどん細菌は血中に入り込んで増え続け、局所的な感染症が全身性の感染症となり、さらに細菌性敗血症で命が危なくなることがあるのです。従って、やはり強い敵は激しい戦いをせざるをえなくなるのです。これがジレンマです。

例えば病原性の強い新たなる細菌、例えばサルモネラ菌やコレラ菌などが侵入した時に、敢然と戦って腸の粘膜固有層で激しい炎症を起こして殺し切らなければ、死を招く

ことがあります。先ほどジレンマと言いましたが、腸の免疫系というのは、元来危険でない共生細菌(commensal bacteria)とはできる限り戦いをやめて仲良く共存し、一方、重篤な感染症を起こす病原性の細菌に対しては激しい戦いをせざるを得ないというやり方を身につけなければならないのです。

それでは、いわば同じ腸管の免疫の働きでこのジレンマをどのようにして乗り越えて行くのでしょうか?この答えを少しずつ出していきたいと思います。この答えが、実はクローン病の原因である化学物質と結びついたキャリアタンパク複合体(複合抗原)に対して、どのように簡単に共存できるのかのヒントが隠されているのです。言い換えると、元来化学物質は人間にとっては無害な共存できる敵(異物)であるにもかかわらず、炎症性腸疾患といわれるクローン病や潰瘍性大腸炎は、免疫を抑えなければIgMやIgGからIgEとかIgAにクラススイッチが自然に生じるべきものを、自分のステロイドホルモンや、医者の出すステロイドホルモンによって免疫を抑えるからクラススイッチができなくなって生じるのは、皆さん既にご存知でしょう。したがって闇雲に免疫を上げることによってしかクローン病や潰瘍性大腸炎は治すことができないのです。最後は腸管の免疫というのは、あらゆる敵に対して症状(炎症)を起こさずに共存するように進化したことをこれから詳しく証明していきます。とても難しい問題を解こうとしているので説明があちこち飛びますが、ついてくるのは難しいでしょうが頑張ってください。

それでは小腸と大腸の役割はなんでしょうか?小腸の役割は、食物を消化し吸収することです。大腸の主要な役割は、腸の内容物から水分を吸収することです。皆さん、腸管も含めて消化器官に住んでいる大部分の共生細菌はどこに住んでいるかご存知ですか?まさに大腸なのです。小腸では決してないのです。ところがクローン病は、大腸よりも小腸の方がはるかに多く炎症が起こるのです。クローン病を自己免疫疾患と決めつける愚かな医者たちは、腸管に住んでいる共生細菌から由来する抗原に対して過剰な免疫反応が起こるからだと言い張っています。小腸に共生細菌がいないのに過剰な免疫反応が起こるでしょうか?こんな簡単な事実さえもクローン病は自己免疫疾患と言って見たり、共生細菌に対する過剰な反応と言い続けているのです。なるほど、潰瘍性大腸炎は、大多数の共生細菌が大腸にいるものですから、あり得るでしょうが、潰瘍性大腸炎と言われた人があとでクローン病と診断し直された人も数多く見てきました。私は以前から、クローン病と潰瘍性大腸炎は同じ病気だと言ってきました。もちろん2つの病気は、まるで共生細菌とは関係ないからです。やはり炎症性腸疾患の原因は、化学物質であるからです。世界一流の炎症性腸疾患の研究者さえもが、次のようなつまらないことを言っています。「炎症性腸疾患(IBD)は、過剰な免疫反応が自己の抗原に対して向けられているのではなくて、自己に住んでいる微生物叢に対して向けられている自己免疫疾患である」などという論理矛盾を堂々とほざいているのです。残念です。

上の図を見てください。“mucus”は「粘液」でしたね。この“mucus”はどんな仕事するのか補足しておきましょう。“mucus”は粘液が集まった分厚い一層ですね。この粘液は、ライソザイム(lysozyme)という酵素で、日本語ではリゾチームといわれ、ムラビダーゼともいいます。卵白や鼻の粘膜や涙液や唾液にも存在する酵素であり、細菌の細胞壁に作用して菌を溶かすことができるのです。リゾチームの他の働きは、むくみをとったり、膿を分解したり、血を凝結したり、傷ついた組織を修復する採用などがあります。このリゾチームは、小腸の上皮にある陰窩(腺窩、crypt)に存在するパネート細胞から産生されます。パネート細胞が分泌する抗菌物質には、リゾチームに加えてデフェンシンやホスホリパーゼA2などがあります。

大腸の上皮については次回詳しく述べます。

今日はここまでです。2018/10/11