白血病と言われる血液の癌は何故、若い人や子供や高齢者に多いのでしょうか?あらゆる発癌の原因はヘルペスによる細胞のゲノムDNAの組み換えによって2種類の癌関連遺伝子(増殖関連遺伝子)が変異させられて生まれます。herpesが細胞のゲノムDNAの2種類の癌関連遺伝子(増殖関連遺伝子)を変異させる仕組みを「部位特異的遺伝子組み換え」と遺伝学的な専門用語で呼びます。

固形癌と言われる種類の癌は1個の癌細胞が発見可能な癌になるまでに10年から15年かかって1㎝の1gの10億個の癌細胞塊となるのに比べて血液癌は極めて短期間のうちに癌が生まれるのでしょうか?

「DNAの遺伝子組み換え」と「ヘルペスが起こす部位特異的遺伝子組み換え」による発癌とがどのように関係しているかについて説明しましょう。「ヘルペスが起こす部位特異的遺伝子組み換え」は具体的には「ヘルペスウイルスが自分の15万個の塩基からできたゲノムDNAを細胞の60億個の塩基からできたゲノムDNAに入れ替える時に2種類の癌関連遺伝子(増殖関連遺伝子)のある特定の部位に組み込んでしまうと一時的に正常な2種類の癌関連遺伝子(増殖関連遺伝子)はなくなってしまうのでこれを遺伝子変異とか遺伝子組み換えと呼ばれるのです。

どの様にしてherpesウイルスは感染細胞で遺伝子複製と2個のビリオンウイルスを作ることができるのか?

ヘルペスが起こす部位特異的組み換えは、例えば特定の癌関連遺伝子(増殖関連遺伝子)配列領域に作用し、herpesゲノムDNAの全体を挿入して異種配列間での入れ替えを意図的ではなく気ままに行うプロセスなのです。ヘルペスが細胞のゲノムDNAに潜伏感染するために自分のゲノムDNAにそっくり組み込む部位にあった細胞のゲノムDNAの正常な癌関連遺伝子(増殖関連遺伝子)を交換することになってしまいます。その結果細胞のゲノムDNAの正常な癌関連遺伝子(増殖関連遺伝子)が無くなるので正常な癌関連遺伝子(増殖関連遺伝子)が変異したと呼ぶのです。これが「ヘルペスが起こす部位特異的遺伝子組み換え」によって正常な癌関連遺伝子(増殖関連遺伝子)が変異してしまうことになってしまうのです。

細胞に一本の染色体ゲノムDNAに組み込まれたherpesウイルス自身のゲノムDNAは増殖のために組み込まれた状態で細胞のゲノムDNAの複製機構を利用して自分のゲノムDNAを複製するのですが細胞の残りの一本の染色体ゲノムDNAに組み込まれたherpesの残りの染色体も細胞のゲノムDNAの複製機構を利用して複製するのです。このようにしてヘルペスの2本の相同染色体はそれぞれ複製された相同染色体となってそれぞれ元の姉妹染色分体の一本ずつが全く最初の相同染色体となり最後はやはり細胞の分裂機構を利用して新しい同じherpesビリオンが2個できるのです。

ヘルペスが増殖するときに細胞の増殖機構を利用しどのように利用しているのでしょうか?

先ず正常な人の体細胞がどのようにして細胞分裂を行って2個に増殖しているかを説明しましょう。細胞のいろいろな活動の中でも最も基本的な重要な営みは分裂して数を増やすことつまり増殖です。それでは細胞の中身を倍に増やしてから2個に分けるという作業は大変なでき事です。このため細胞内のあらゆる部分が何らかの形でこの増殖という作業に関わっています。細胞周期とは細胞が増殖するときに1個の細胞がたどる一連の順序だった出来事です。1個の細胞が分裂して2個になると細胞周期を一回りしたことになります。

ところが1個の癌細胞は2個になる細胞周期が極めて短いのは何故でしょうか?増殖するスピードが癌細胞塊が大きくなればなるほど進行速度が速くなるのは何故でしょうか?この問いに対して答えを出しましょう。すべての癌の現象はヘルペスのなせる業なのです。

小児に多い癌は、白血病、脳腫瘍、悪性リンパ腫、胚細胞腫瘍、神経芽腫などです。中でも白血病が最も多く、全体の約38%を占めます。因みに骨髄で作られる血球は赤血球、白血球、血小板の3種類です。

1,小児に多いがんの種類:①白血病: 白血病(はっけつびょう、英語: Leukemia)とは、遺伝子変異を起こした造血細胞の一つである白血球細胞が骨髄で無限に増殖して正常な造血を阻害し、多くは骨髄のみにとどまらず血液中にも白血病細胞があふれ出てくる血液疾患なのです。 別名「血液のがん」ともいわれ、小児がんの中で最も多いのです。白血病は、骨髄にある血液を作る細胞(造血幹細胞)ががん化し、異常な白血病細胞が骨髄や血液中で増殖します。この白血病細胞が3種類の正常な血球(赤血球、白血球、血小板)の産生を妨げるため、貧血、感染症、出血などの症状が出ます。白血球細胞にはがん化した細胞の種類で「骨髄性」と「リンパ性」に大きく分類され、進行の速さで「急性白血病」と「慢性白血病」に分けられ、小児がんの中で最も多い病気ですが、大人にも発症します。

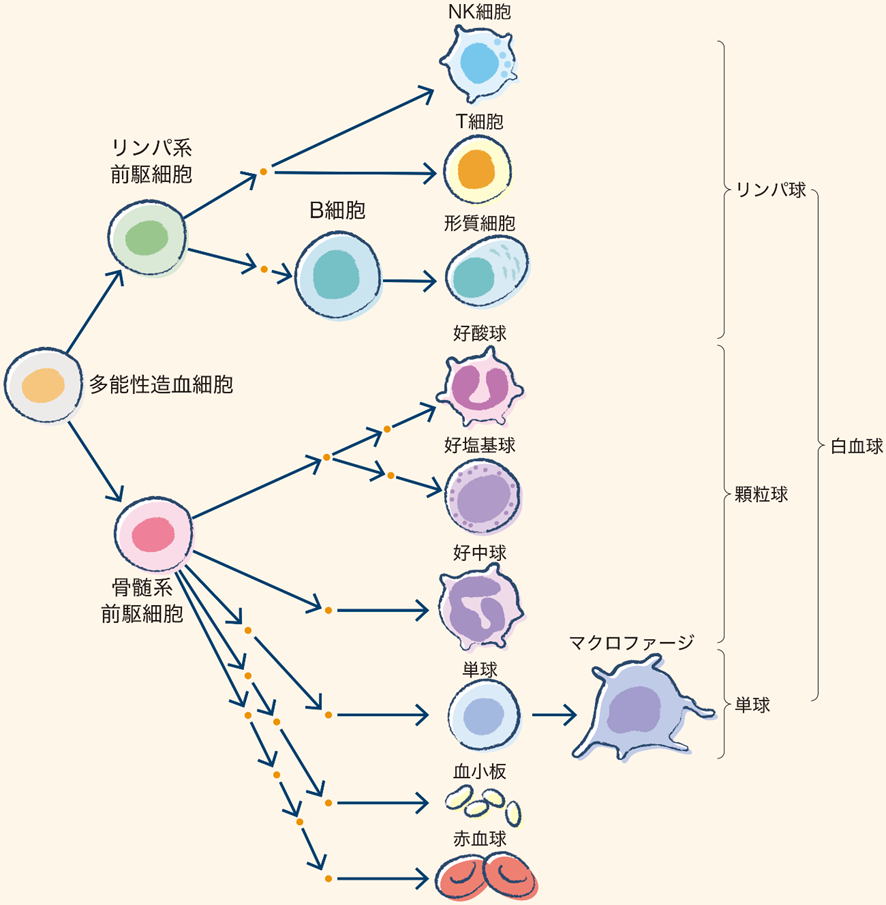

白血球系細胞とは何であり、「骨髄性細胞」と「リンパ性細胞」とは何でしょうか?上の絵図では一番左の「多能性造血幹細胞」から二つに分かれ上の「リンパ系前駆細胞」(骨髄性細胞)と下の「骨髄系前駆細胞」(リンパ性細胞)になるのです。

白血病は、骨髄にある血液を作る細胞(多能性造血幹細胞)から血小板と赤血球を除いた白血球の「骨髄性」と「リンパ性」に大きく二つに分化して、それぞれが増殖する最中に骨髄に感染したherpesが「骨髄性」と「リンパ性」の白血球が増殖・分裂する時に染色体が46本から92本になるときにヘルペスウイルスのDNAが組み入れ変えられてしまい、たまたまその細胞のDNAの遺伝子が増殖を制御する2種類の増殖関連遺伝子であれば正常な増殖関連遺伝子が無くなってしまうのです。その結果異常になった増殖過剰遺伝子に変異してしまった細胞は無限に増えてしまう癌細胞になってしまうのです。これが白血球の癌細胞なのです。それぞれのDNAにヘルペスウイルスのDNAと入れ替わってしまうと癌化してしまい、異常な白血病細胞が骨髄や血液中で増殖することになってしまうのです。

それでは骨髄にある血球を作る大本の細胞である造血幹細胞から白血球が生まれ「骨髄性」と「リンパ性」の白血球に分化していく経過を上の絵図を見て説明しましょう。

多能性造血幹細胞は、まず造血前駆細胞となり、その後「骨髄性」と「リンパ性」の系統に分かれます。骨髄性前駆細胞からは顆粒球・単球といった骨髄性の白血球が作られるのに対し、リンパ性前駆細胞からはリンパ球(T細胞、B細胞、NK細胞、形質細胞)が作られ、それぞれの特徴を持つ白血球へと分化して増殖して成熟した細胞になります。

造血幹細胞からの分化プロセス

1. 造血幹細胞(Hematopoietic Stem Cell: HSC):骨髄に存在する未分化な細胞で、あらゆる血球の元となります。

2. 分化と増殖:造血幹細胞は細胞分裂を繰り返し、骨髄性前駆細胞とリンパ性前駆細胞に分かれます。

3. 骨髄性への分化:骨髄性前駆細胞は、さらに分化して増殖して成熟して顆粒球(好中球、好酸球、好塩基球など)や単球(マクロファージ、樹状細胞など)といった骨髄性の白血球になります。

4. リンパ性への分化:

リンパ性前駆細胞は、リンパ節などでT細胞、B細胞、NK細胞といったリンパ球に分化・増殖・成熟します。

このように、骨髄幹細胞から分かれた多能性造血幹細胞は、それぞれの前駆細胞へと分かれ、分化・増殖・成熟を繰り返して最終的に多様な白血球が産生されるのです。

多能性造血幹細胞は、まず「骨髄系幹細胞」と「リンパ系幹細胞」に分かれ、前者は顆粒球や単球、赤血球、血小板に、後者はリンパ球(T細胞、B細胞、NK細胞、形質細胞)に分化します。この分化の過程で、骨髄系細胞が異常増殖するのが骨髄性白血病、リンパ球の異常増殖がリンパ性白血病です。小児では急性リンパ性白血病(ALL)が約70%と最も多く、成人では急性骨髄性白血病(AML)が半数以上を占めるとされています。全体として見ると、急性骨髄性白血病(AML)が最も頻度が高い白血病の一つです。 急性リンパ性白血病・急性骨髄性白血病は、病気の進行が速いために急に症状が出る場合があるので急性がつくのです。

骨髄の細胞が成熟する過程では、分化と同時に自己複製(分裂)を繰り返して細胞数を増やし、その後、特定の細胞系列へと分化して成熟します。後必ずしも分裂するわけではなく、細胞の種類や成熟の段階によって分裂の有無や回数は異なります。

血球細胞の成熟と分裂造血幹細胞からの始まり:骨髄には、すべての血液細胞に分化できる「造血幹細胞」が存在します。この幹細胞は、自分自身を複製する能力(自己複製)と、他の細胞に分化する能力を併せ持っています。

分化と増殖の繰り返し:造血幹細胞は、まず骨髄系幹細胞やリンパ系幹細胞といったさらに分化能の限られた細胞に分化します。この分化の過程で、必要な数の細胞を供給するために、これらの幹細胞は分裂して数を増やしながら、それぞれの血球細胞へと成長していきます。

成熟段階での分裂の停止:特定の細胞(例: B細胞、T細胞など)が分化・成熟すると、その細胞は機能的な役割を果たすための細胞へと変化し、それ以上の細胞分裂を行わないこともあります。

自己複製とは:分化の途中段階では、幹細胞が分裂して数を増やし、分化のための細胞供給源を維持します。

成熟と機能:特定の細胞が成熟すると、その役割を果たすための構造や機能が確立され、多くの場合、さらなる分裂を停止します。

絶え間ない補充:血液細胞には寿命があるため、常に新たな細胞が作られ、補充される必要があります。このため、造血幹細胞の分化と増殖は継続的に行われます。

全ての癌細胞(増殖過剰細胞)はHerpesウイルスが感染した細胞の染色体のDNA遺伝子に自分のDNAを組み込んで細胞のDNAの増殖関連遺伝子の2種類を入れ替えてしまうからです。細胞のDNAの増殖関連遺伝子がなくなると細胞の増殖が制御できなくなり常に増殖してしまうのでその細胞は増殖過剰細胞になってしまった細胞を間違って癌細胞と名付けているだけで本来癌細胞も癌遺伝子も元々存在しないのです。癌細胞は正しくは過剰増殖細胞であり癌遺伝子はないので増速遺伝子というべきなのです。

それではherpesウイルスはどのようにして染色体のDNA遺伝子に自分のDNAを組み込んで細胞のDNAの増殖関連遺伝子の2種類を入れ替えてしまうことができるのでしょうか?

細胞自身の入れ替えを行う新陳代謝の際にまず23本の染色体が持っている遺伝情報のすべてを含んでいるDNAを2倍に増やし、遺伝子の複製を終わった後さらにもとと同じ細胞を2個作る必要があります。23本のDNAから成り立っている染色体のそれぞれに父親と母親の染色体が対になって相同染色体になっています。この相同染色体を46本の染色体のDNAをそっくりの同じ染色体を複製するためには46本の相同染色体が一本ずつばらばらになって初めて細胞の核に感染したherpesウイルスの2本鎖DNAもばらばらになって一本の染色体に分かれます。細胞の46本の相同染色体が一本ずつばらばらになったときにherpesは自分の染色体を細胞の一本になった染色体に自由自在に組み込むことができるのです。これをヘルペスの部位特異的DNA遺伝子組み換えと呼ぶのです。

宿主細胞の46本の染色体は複製を開始して92本の染色体を作ったあと姉妹染色分体同士が対になって46本の相同染色体になり細胞のDNAの複製が完了します。この時に組み込まれたherpesのDNAを持った遺伝子組み換えられた異常な組み換えられたDNAを持った細胞が誕生することになるのですがこの現象が起こるのは細胞が2倍に増殖して2個の細胞に分裂するときに染色体がばらばらになるときにしかか起こらないのです。

以上の出来事は細胞に感染したherpesがあらゆる細胞が増殖・分裂するときにのみ行っていることなのです。この時にあらゆるDNAの遺伝子情報がヘルペスによって組み替えられるときなのです。だからこそあらゆる遺伝子突然変異病はヘルペスが生み出したと主張している根拠となるのです。

何故急性骨髄性白血病(AML)が最も頻度が高い白血病になるのでしょうか?

上の絵図を見てください。最後に成熟した骨髄球になるまでに一番分化して増殖を繰り返すのは骨髄系の前駆細胞です。何故一番増殖して分裂するする回数が一番多いのは赤血球の4回であり、次に多いのは血小板の3回です。白血病という癌の原因は増殖・分裂の回数が多い細胞ほどherpesが細胞の遺伝子を変異させる部位特異的遺伝子組み換えを起こす機会が多くなるから増殖関連遺伝子変異が起こり癌になりやすいからです。という説明は上で終わりました。何回も繰り返し読み直してください。癌の特徴は過剰に増殖分裂し過ぎることです。そのたびにherpesも増え続けるのでそれだけherpesも2300個の遺伝子の内100以上もある増殖関連異伝子を突然変異させてしまうのでますます癌細胞(増殖過剰細胞)も増えてしまい休息の癌細胞(増殖過剰細胞)が増えていくのでいわゆる癌の進行も早くなるのです。

造血幹細胞から白血球への分化プロセスについて理解して覚えてもらいためにもう一度書きます。

1. 造血幹細胞の分化開始:骨髄にある未分化の造血幹細胞が、まず骨髄系幹細胞(骨髄系前駆細胞)とリンパ系幹細胞(リンパ系前駆細胞)という2つの系統に分かれます。

2. 骨髄系幹細胞からの分化:骨髄系幹細胞からは、白血球の一種である顆粒球や単球のほかに、赤血球や血小板もつくられます。

3. リンパ系幹細胞からの分化:リンパ系幹細胞からは、白血球の一種であるリンパ球(T細胞、B細胞、NK細胞、形質細胞))がつくられます。

骨髄性白血病の原因:白血球の大部分を占めるリンパ球以外の「骨髄系前駆細胞」に感染したherpesが骨髄系前駆細胞の染色体のDNAの遺伝子を突然変異を起こしてしまい細胞の分化に異常が起こり、これらの細胞が異常に増殖する病気です。

リンパ性白血病の原因:白血球の中のリンパ球系前駆細胞に感染したherpesがリンパ球系前駆細胞の染色体のDNAの遺伝子を突然変異を起こしてしまい細胞の分化に異常が起こり、「リンパ球」への分化の段階で異常が起こり、リンパ球が異常増殖する病気です。

白血病の症状白血病細胞が増えることで、以下の症状が現れることがあります。①貧血:正常な赤血球が減少することによる倦怠感や息切れ。②感染症:正常な白血球が減少することによる発熱などの感染症にかかりやすくなる。③出血傾向:血小板の減少によるあざができやすい、鼻血が出やすいなどの症状。④リンパ節の腫れ:脇の下や首などにリンパ節の腫れや痛みが現れることがある。

白血病の分類白血病は、病気の進行速度と白血病細胞の種類によって分類されます。

病気の進行速度による分類①急性白血病:白血病細胞の増殖が非常に速く、急速に症状が現れることがあります。②慢性白血病:白血病細胞の増殖が比較的ゆっくりで、症状がほとんどないまま経過することもあります。

急性白血病と慢性白血病という急性と慢性との名前の違いの根拠は何か?

白血病細胞の成熟度と病気の進行速度にあります。急性白血病は未熟な白血病細胞が急速に増殖し短期間で生命を脅かすのに対し、慢性白血病は成熟傾向のある細胞がゆっくりと増え、数年かけて進行します。この進行速度の差が、歴史的に「急性」と「慢性」という名称の根拠となっています。

急性白血病①細胞の成熟度:未熟な白血病細胞(芽球)が主体です。②増殖速度:がん化した白血病細胞が非常に速いスピードで増殖します。③病気の進行:一般に無治療の場合、死に至るまでの時間が短く、進行が速い特徴があります。④症状:正常な血液細胞が作られなくなり、発熱、貧血症状、出血傾向などの症状が現れやすくなります。

慢性白血病①細胞の成熟度:ある程度成熟した、一見正常に見える白血球が増加する傾向があります。②増殖速度:白血病細胞の増殖がゆっくりで、数年かけて増加することが特徴です。③病気の進行:進行は緩徐で、初期の段階では自覚症状がほとんどありません。④症状:健康診断などで白血球数の異常な増加が見つかることが多いです。

急性と慢性と名称の違いの根拠白血病の細胞が増えるスピードが速く、かつ早期に死に至るものが「急性」と名付けられました。反対に、増殖がゆっくりで、比較的長期間生存できるものが「慢性」と名付けられました。

急性と慢性の違いの原因は何でしょうか?

白血病細胞の種類による分類①骨髄性白血病:骨髄球系の細胞ががん化したもの。②リンパ性白血病:リンパ球系の細胞ががん化したもの。

上記を組み合わせた以下の4つの病型があります。①急性骨髄性白血病(AML)②慢性骨髄性白血病(CML)③急性リンパ性白血病(ALL)④慢性リンパ性白血病(CLL)

治療法白血病の治療には、主に以下のようなものがあります。すべて対症療法に過ぎません。根治療法は原因療法であり大量の抗herpes剤投与です。

①化学療法:がん細胞を攻撃する薬剤を使用します。癌細胞は存在しない細胞を攻撃しても意味はありません。

②分子標的療法:がん細胞に特徴的な分子を標的とする薬剤を使用します。意味はありません。

③免疫療法:患者自身の免疫系を利用してがん細胞を攻撃します。癌細胞(増殖過剰細胞)は自己の細胞ですから自己の免疫系が自分の細胞を攻撃することは不可能です。

骨髄移植や造血幹細胞移植も行われることがあります。が悲しすぎる治療法です。

小児に多く見られる癌の続きです。

2,脳腫瘍:脳や脊髄に発生する腫瘍で、小児がん全体の約16%を占めます。脳腫瘍とは脳腫瘍とは、頭蓋骨の内部にある脳や脳を包む膜(髄膜)、脳神経、下垂体などから発生する腫瘍の総称です。頭蓋内から発生する原発性脳腫瘍と、他の臓器の癌が転移してきた転移性脳腫瘍に大別されます。腫瘍が大きくなると周囲の脳組織を圧迫して「脳浮腫」を引き起こし、頭痛や吐き気、麻痺、視野の異常などの症状が現れます。

脳腫瘍の種類①原発性脳腫瘍:脳やその周囲組織に最初から発生する腫瘍で、脳そのものから発生する「脳実質内腫瘍」と、脳を包む膜や神経、下垂体などから発生する「脳実質外腫瘍」があります。神経膠腫(グリオーマ)、髄膜腫、下垂体腺腫、神経鞘腫が代表的です。「脳実質内腫瘍」の代表は神経膠腫(グリオーマ)で脳実質内に発生する腫瘍の中で最も頻度が高く、神経膠細胞から発生します。「脳実質内腫瘍」といっても脳中枢神経細胞腫瘍ではありません。何故ならば脳中枢神経細胞は終末分化細胞ですから幹細胞がないので分裂できない細胞ですから癌を作るヘルペスが感染できないからです。

膠芽腫:神経膠腫の中で最も悪性度が高く、治療が難しいとされるものの一つです。②転移性脳腫瘍:他の臓器(肺、乳腺など)で発生したがんが脳に転移してきたものです。転移性脳腫瘍も脳の中枢神経細胞そのものに転移することはできません。脳腫瘍が大きくなると、脳の圧力が上昇して頭蓋内圧亢進症状が生じ、頭痛(特に朝方強い)、吐き気、嘔吐、視力低下、視野狭窄などです。局所症状としては腫瘍が発生した部位によって、麻痺、言語障害、聴力低下、感覚障害、痙攣発作などが現れることがあります。③症候性脳腫瘍:症状が出ないまま、人間ドックなどの検査で偶然見つかる場合もあります。④良性・悪性:原発性脳腫瘍には良性のものから悪性のものまであります

3,悪性リンパ腫:

リンパ節やリンパ組織に発生する腫瘍で、小児がん全体の約9%を占めます。悪性リンパ腫はBリンパ球だけでなく、Tリンパ球やNKリンパ球もがん化することがあります。悪性リンパ腫はリンパ球に感染したヘルペスががん化させる病気で、そのがん化するリンパ球の種類によってB細胞リンパ腫、T細胞リンパ腫、NK細胞リンパ腫に分類されます。特にB細胞リンパ腫は悪性リンパ腫全体の約7~8割を占め、最も頻度が高いタイプです。悪性リンパ腫は、免疫を担うリンパ球ががん化する「血液のがん」で、リンパ節などに痛みがないしこり、発熱、体重減少、寝汗(B症状)が現れます。

悪性リンパ腫の主な特徴①血液のがん:白血球の一種であるリンパ球が異常に増殖することで発生します。②発生部位:リンパ節のほか、胃、腸、肺、骨髄、皮膚など全身の様々な臓器に発生します。③主な症状:局所症状は首、脇の下、足の付け根などのリンパ節に、痛みがないしこりが生じます。全身症状はB症状といわれる発熱、体重減少、寝汗の3つの症状などが見られることがあります。④多様なタイプ:悪性リンパ腫は多くのタイプに分類され、病気の進行スピードは感染したヘルペスの多少によりも様々です。ヘルペスが多ければ多いほどリンパ球の増殖関連遺伝子が部位特異的遺伝子の組み換えが多くなるので血液癌である悪性リンパ腫の増殖と癌の進行スピードが速くなります。

悪性リンパ腫の原因とは悪性リンパ腫の明確な原因はヘルペスウイルスが感染細胞のゲノムDNAの増殖関連遺伝子の2種類の遺伝子組み換えを行って遺伝子の突然変異をもたらしたからです。正に原因はヘルペスウイルス感染であり、ヘルペスウイルスによる増殖関連遺遺伝子の突然変異であり、免疫力の低下などでヘヘルペスが増え過ぎたからです。癌細胞は自己の一部ですから免疫力がいくら高くても殺すことはできません。ましてや癌を作り出すヘルペスは絶対に殺すことができないので増えたヘルペスは最後は癌(増殖過剰細胞)を作りすぎて癌細胞に栄養を奪われて悪液質で一巻の終わりとなるのです。

悪性リンパ腫の治療法:本当の抗がん剤である大量の抗ヘルペス剤投与です。癌の本体はヘルペスによる感染症ですから大量の抗ヘルペス剤投与だけが最高の唯一の根本治療となるのです。ましてや子供は生きるためのストレスが少ないので完治しやすいのです。

他の現代の間違った抗ガン剤治療や放射線治療ではヘルペスを殺すことができないどころか免疫を抑えるばかりですからヘルペスが一番喜ぶ治療となります。アッハハッ!!!

癌はヘルペス感染症なのです。しかもヘルペスは遺伝子ゲノムに感染して増殖関連遺伝子を変異させてしまう特別に進化したウイルスなのです。

4,胚細胞腫瘍:

精子や卵子の元になる細胞から発生する腫瘍で、小児がん全体の約8%を占めます。胚細胞腫瘍とは、精子や卵子のもととなる未熟な細胞である原始生殖細胞にヘルペスが感染して原始生殖細胞のゲノムDNAの、増殖関連遺伝子を変異させられて胎児の時期に分化する過程で発生する腫瘍の総称です。性腺(精巣・卵巣)にできるものと、身体の正中(中心線)にある後腹膜、胸部(縦隔)、脳(松果体・神経下垂体部)、お尻(仙尾部)など性腺以外の部位にできるものがあります。増殖関連遺伝子の2種類が変異した悪性のものと1種類だけが変異した良性のものがあり、良性には骨や歯、髪など様々な組織が含まれる奇形腫があります。奇形腫とは、胚細胞腫瘍とも呼ばれる腫瘍の1つです。胎児期にさまざまな臓器に分化する能力を持つ“原始胚細胞”が腫瘍化したものです。精巣や卵巣などの生殖器に発生しやすいですが、後腹膜や仙骨部などお腹の中、松果体など脳の一部に発生することもあります。

奇形腫の発生部位①性腺原発(性腺にできるもの):精巣や卵巣②性腺外原発(性腺以外の場所にできるもの):脳(松果体、神経下垂体部)、胸(縦隔)、腹部(後腹膜)、お尻(仙尾部)

胚細胞腫瘍のできる組織の種類①ジャーミノーマ(胚腫):未熟な胚細胞がジャーミノーマ(胞腫)に分化したもの②奇形腫:成熟した様々な組織(髪、歯、骨など)を含む良性腫瘍③卵黄のう腫瘍(卵黄のう腫):卵黄のうのような胎児期の構造を模倣した組織④絨毛がん:胎児性ガンの種類で、胎盤の絨毛構造を模倣した組織⑤胎児性がん:胎児の組織を模倣した構造⑥混合性胚細胞腫瘍:上記の種類が混在したもの

胞腫瘍治療と予後

悪性胚細胞腫瘍は遠隔転移があっても根治が期待できる腫瘍の一つです。

適切な治療を行うことで、5年生存率が90%以上と比較的良好な成績が報告されています。しかし、進行期や性腺外原発の胚細胞腫瘍では予後が悪くなる傾向があり、根治が望めない場合もあります。

5,神経芽腫:

交感神経系に発生する腫瘍で、小児がん全体の約7%を占めます。神経芽腫とは「神経芽腫」と「神経芽細胞腫」は同じ病気を指す言葉で、一般的には「神経芽細胞腫」が正式名称です。神経芽細胞腫は、神経細胞の若い細胞(芽)が悪性化したもので、神経芽細胞腫群腫瘍には、神経芽腫(未成熟な細胞)、神経節芽腫(中間の状態)、神経節腫(成熟した細胞)が含まれます。

神経芽腫と神経芽細胞腫の関係とは「神経芽腫」は、「神経芽細胞腫」の略称、または病理分類で未熟な細胞からなるものを指す言葉です。「神経芽細胞腫」が病気の総称であり、神経芽細胞腫群腫瘍を構成する3つの病理組織型のうち、特に未成熟な細胞からなる「神経芽腫」を指すこともあります。

神経芽細胞腫群腫瘍の病理分類とは①神経芽腫(神経芽細胞腫):最も未成熟な細胞で悪性度が高く、正常な神経細胞とは大きく異なります。②神経節芽腫:未成熟な神経芽細胞と成熟した神経節細胞が混在する状態です。③神経節腫:成熟し、正常な神経組織に近いです。

まとめ

「神経芽腫」と「神経芽細胞腫」との違いとは、同じ病気であるか、その病気の病理組織の一部を指すかで使われることがありますが、一般的には「神経芽細胞腫」という病名が広く使われています。

神経芽細胞腫(神経芽腫)とはこどものがん(癌)の代表的なものの1つで、神経を作る細胞の若いものが悪性化してかたまりになる悪性腫瘍です。

6,網膜芽細胞腫:目の網膜に発生する腫瘍。網膜芽細胞腫とは網膜芽細胞腫は網膜に発生するヘルペスによる悪性腫瘍です。乳幼児に多く、出生児17,000人につき1人の割合で発症します。黒目の中心である瞳孔に入った光が腫瘍で反射して猫の目のように白く輝いて見える症状(白色瞳孔あるいは猫目現象と呼ばれます)に家族が気付いて受診する場合が多く、95%が5歳までに診断されます。早く治療が行われれば生命に関わることは少なく、治すことができます。発症は片方の眼球だけ(片眼性へんがんせい)と両眼(両眼性りょうがんせい)の場合があり、割合は2:1です。乳幼児は見え方の異常などの症状を上手く伝えることができません。そのため、腫瘍が大きくなってから、白色瞳孔などの症状で周りの人に発見されることが多くなります。

7,腎芽腫(ウィルムス腫瘍):腎臓に発生するヘルペスによる腫瘍。腎芽腫(ウィルムス腫瘍)とはウィルムス腫瘍とも呼ばれ、主に5歳以下の小児に発生する腎臓の悪性腫瘍で、胎児期の細胞に由来します。胎児期の細胞に由来する胎児性の先天性の病気です。症状には腹部のしこり、膨満感、腹痛、血尿などがありますが、多くは大きくなってから発見されます。治療は手術、化学療法、放射線療法を組み合わせた集学的治療が基本で、治療成績は「治せる腫瘍」の一つとされていますが、長期的なフォローアップが必要です。

腎芽腫(ウィルムス腫瘍)の発生と特徴①好発年齢:5歳以下の小児、特に3歳未満に多く発生します。②腎芽腫(ウィルムス腫瘍)の発生源:胎児期の腎臓の細胞(後腎芽細胞)ががん化した先天性のヘルペス性のものです。③両側発生:稀ですが、5%程度の症例では両方の腎臓に腫瘍が発生します。

腎芽腫(ウィルムス腫瘍)の関連遺伝子:

胎児期に11番染色体にあるがん抑制遺伝子WT1の異常がヘルペスによって突然変異させられたからです。

腎芽腫(ウィルムス腫瘍)の症状①腹部のしこりや膨満感:最も多い症状です。②腹痛:腹部の痛みを感じることがあります。③血尿:腎芽腫では症状として現れることは少ない。④その他の症状:高血圧、発熱、食欲不振、吐き気、嘔吐などの症状がみられることもあります。

腎芽腫(ウィルムス腫瘍)の診断①画像検査:超音波検査、CT、MRI検査で腫瘍の場所、大きさ、周囲の臓器や血管との位置関係を評価します。②転移検査:胸部などの画像検査で、肺などへの転移がないかを確認します。③病理組織検査:診断を確定し、治療方針を決定するために必要です。

腎芽腫(ウィルムス腫瘍)の治療胎児期に11番染色体にあるがん抑制遺伝子WT1の異常が確定しています。①手術(外科治療):腫瘍のある腎臓を摘出するのが治療の基本です。②抗ヘルペス剤:抗ヘルペス剤用いてがん細胞の増殖を抑えることは原理的にはできます。

治癒の可能性:治療によって多くの子供が治癒する「治せる腫瘍」の一つとされています。

長期フォローアップの必要性:片側の腎臓を摘出している場合、もう一方の腎臓の機能が低下したり、治療に伴う合併症(晩期合併症)が発生したりする可能性があるため、長期間にわたる定期的な診察と検査が必要です。妊孕性(にんようせい)温存:妊孕性(妊娠する力)の低下が懸念される場合には、治療前に担当医に相談し、妊孕性温存治療について検討することも可能です。

8,肝芽腫:肝臓に発生する腫瘍。肝芽腫とは肝芽腫(かんがしゅ)とは、主に乳幼児期に小児の肝臓に発生するヘルペス感染症による悪性腫瘍(がん)です。肝細胞になるはずの未熟な細胞から発生し、腹部腫瘤(しこり)として見つかることが多いです。成人に見られる肝細胞がんと異なり、化学療法に効果がある特徴を持ち、手術との組み合わせで治療成績の向上が期待されています。

肝芽腫の特徴①発生部位・年齢:小児、特に5歳未満の乳幼児に多く見られます。②病因:特定の遺伝子変異がヘルペス感染症によっておこります。③リスク因子:ベックウィズ-ヴィーデマン症候群、家族性腺腫性ポリポーシス(FAP)、低出生体重児などがリスク因子とされます。ベックウィズ・ヴィーデマン症候群(BWS)は、巨舌、腹壁欠損(臍帯ヘルニアなど)、巨体(過成長)を主な特徴とする先天異常症候群です。原因は多くがヘルペスによる11番染色体短腕15.5領域の遺伝子異常(ゲノムインプリンティング異常)によるもので、約15%の症例で同じくヘルペスウイルスによるWilms腫瘍などの胎児性腫瘍が発生するため、定期的なスクリーニングが必要です。治療は対症療法が中心で、必要に応じて外科手術や血糖管理などが行われます。ゲノムインプリンティング異常とは親の遺伝子に「インプリント(印)」が付けられ、片方のアレルのみが発現する現象です。この片方のアレルのみが発現する印によって片方のアレルが正常に機能しなくなることで疾患が生じます。

肝芽腫の症状ほとんどの場合、ヘルペスによる腹部腫瘤(しこり)として触知されます。まれに、腫瘍内出血や腫瘍破裂により出血性ショックに陥ることがあります。

肝芽腫の診断と治療①-フェトプロテイン: AFPというマーカーの上昇で診断されることが多いです。②化学療法と手術:この組み合わせで治療が行われ、多くの場合、手術で完全摘出できれば良好な予後が期待できます。肺への転移は起こりやすいですが、リンパ節転移はまれです。

小児肝腫瘍における位置づけ小児の肝腫瘍の多くは肝芽腫ですが、成長した小児や成人にも現れる肝細胞がんと区別されます。肝細胞がんとは異なり、肝芽腫では化学療法が効果的であるという特徴があります。

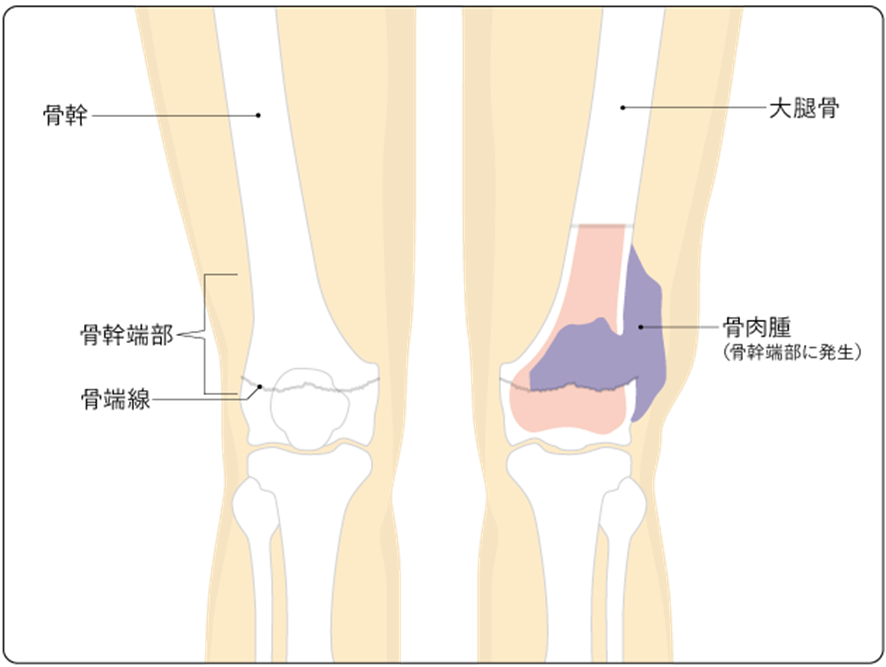

9,骨肉腫:骨に発生する腫瘍。骨肉腫とは骨肉腫は骨に発生するヘルペスによる悪性腫瘍(がん)の中で最も頻度の高い代表的ながんです。10歳代の思春期、すなわち中学生や高校生くらいの年齢に発生しやすい病気ですが、約3割は40歳以上で発生します。日本国内でこの病気にかかる人は1年間に200人くらいであり、がんの中では非常にまれな部類に入ります。

患者の約6割は膝の上下部分(大腿骨と脛骨の膝関節側)に腫瘍が発生し、次いで、上腕骨の肩に近い部分、大腿骨の股関節に近い部分など、骨端線と呼ばれる骨が速く成長する部位である骨幹端部に発生します(図1)。腫瘍が大きくなるにつれて発生した骨が破壊されますが、腫瘍自体が骨を作ることが特徴です。

図1 大腿骨の骨幹端部に発生した骨肉腫

肉腫は血液の流れで運ばれて転移することが多く、骨肉腫が最も多く転移する先は肺です。診断時にすでに肺転移があっても、術前の薬物療法と肺の転移巣を手術で切除することにより、20~30%の症例では治癒が期待できます。

肺の次に多いのは同じ骨の中や、別の骨への転移です。別の骨への遠隔転移、あるいは広範囲にわたる肺転移巣がある場合には効果的な治療は難しいのです。

10,ユーイング肉腫:骨や軟部組織に発生する腫瘍。ユーイング肉腫とは、主として小児や若年者の骨や軟部組織に発生する肉腫です。粘膜や皮膚などの上皮組織に発生する悪性腫瘍は「がん」といい、骨、軟骨、筋肉や神経などの非上皮組織に発生する悪性腫瘍を「肉腫」と呼びます。

ユーイング肉腫の症状は、病巣部位の間欠的な痛み(一定の時間を置いて起こる痛み)や腫張(はれ)が特徴です。間欠的な痛みだけの場合や、骨盤などに発症して腫瘤(しこり)が触知(手の指で触って分かること)されにくい場合は、診断が遅れることがあります。

11,横紋筋肉腫:筋肉に発生する腫瘍。横紋筋肉腫とは横紋筋肉腫は、軟らかい軟部組織に発生する悪性腫瘍(がん)で、特に小児に多く見られます。軟らかい軟部組織とは筋肉の軟部組織とは、骨組織(骨)以外の体組織の総称であり、筋肉、腱、靭帯、脂肪、皮膚、血管、神経など、体を作る柔らかい組織全般を指します。広義には骨と内臓を除いたすべてを含み、狭義にはより具体的な運動器の組織を指すこともあります。横紋筋肉腫は体のどこにでも発生する可能性がありますが、頭頸部、泌尿生殖器、四肢などに多く、腫瘍の部位によって様々な症状を引き起こします。治療は、手術、化学療法、放射線療法を組み合わせることが一般的で、早期診断と適切な治療が重要です。

横紋筋肉腫とは①発生場所と細胞:自分の意思で体を動かす筋肉(骨格筋)になるはずの未熟な細胞から発生します。②軟部肉腫の一種:骨や筋肉、脂肪などの軟らかい部分(軟部組織)にできるがんの一種です。③小児に多い:小児や若年成人に多く、発症者の約7割が6歳未満と報告されています。④横紋筋肉腫の頻度:比較的稀な腫瘍ですが、小児の肉腫の中では最も多く見られあらゆる組織で見られるのは筋肉ハマス。あらゆる組織にあるからです。

横紋筋肉腫の症状腫瘍が発生した場所によって異なります。体の様々な部位から発生します。①頭頸部・眼窩:眼球の突出、鼻血、頭痛など。②泌尿生殖器:血尿、排尿障害、腹痛、便秘など。③肢(手足):腫れや痛み。

治療方法手術、化学療法(抗がん剤)、放射線療法を組み合わせた集学的治療が基本です。

集学的治療(しゅうがくてきちりょう)とは、手術、薬物療法、放射線治療などの複数の治療法を組み合わせ、それぞれの専門医や医療スタッフがチームを組んで連携し、患者の状態やがんの進行度に合わせて最適な治療を提供するアプローチです。患者の心身の状態や社会的な側面も考慮した全人的なケアを行う場合もあり、効果的ながん治療のほか、難治性慢性痛など、さまざまな分野で活用される考え方です。

小児がんの特徴とは:小児がんは、成人のがんと比べて、発生部位や種類が異なります。

小児がんの多くは、胎児期の細胞が未分化な状態で発生する「胎児性腫瘍」です。

小児がんの原因は「胎児性腫瘍」であっても、やはり成人の癌と同じくヘルペスによる遺伝的な突突然異で起こったものです。癌細胞である悪性腫瘍は癌関連遺伝子(増殖関連遺伝子)がヘルペスが細胞の核にあるゲノムDNAの遺伝子に潜伏感染したときにいわゆる部位特異的遺伝子組み換えといわれる突然変異を起こしたために癌関連遺伝子(増殖関連遺伝子)が異常に変異させられてしまい生まれたのがいわゆる癌細胞(増殖過剰細胞)になっただけなのです。この世の人間の体には癌細胞も癌も存在しないのです。人体にあるのはあくまでも「ヘルペス性の増殖過剰細胞」であり「ヘルペス性の増殖過剰細胞の塊」しか存在しないのです。人体にない癌細胞も癌もおそれることはまったくないのです。怖いのは殺し切れないかつワクチンも作れないヘルペスを無限大に増やし続ける現代医療の免疫抑制剤です。くたばれ免疫抑制剤め!!!!!くたばれ現代医療!!!!

ヘルペスウイルスを早期発見する重要性:

小児がんのすべては、ヘルペスが作り出した感染性遺伝子病ですからいかに早くヘルペスが増えないようすることです。早期にヘルペスが癌の原因であることを発見し、抗ヘルペス剤を投与することです。抗ヘルペス剤による適切な治療を行うことで治癒が期待できます。小児がんも治癒が可能となります。成人の癌も完治できるのです。

白血病の年齢別の罹患数?

白血病の年齢別の罹患数についての直接的な統計データは見つかりませんでしたが、血液疾患全体の罹患率が高齢者に多く、特に白血病は65歳以上の後期高齢者に占める割合が非常に高いことが示唆されています。また、多くのがん疾患と同様に、白血病も高齢になるほど罹患率が高くなる傾向にあります。

高齢者に白血病が多くなる理由

細胞の老化:高齢者は細胞の老化が進み、DNAの変異などが蓄積しやすくなるため、白血病を発症するリスクが高まります。

合併症の増加:高齢者は他の合併症を抱えていることが多く、白血病の進行を早めたり、治療を難しくさせたりする要因になります。

難治性の増加:高齢者に発症する白血病には、骨髄異形成を伴う難治性の白血病が多く、治療の難易度が高まります。

若年層(AYA世代)に多い癌:

15~19歳では、白血病、胚細胞性腫瘍、リンパ腫が最も多いです。

20~29歳では、胚細胞性腫瘍、甲状腺がん、白血病・リンパ腫に加え、乳がんや子宮頸がんも増加します。

固形癌の年齢別罹患数?

固形癌の年齢別罹患数に関する特定の統計データは「がん統計」で公開されていますが、年齢全体で「罹患数」をまとめたものではなく、年齢層ごとの「罹患率」で分析されています。全体的に罹患率は高齢になるほど高くなり、特に60歳代で上昇します。部位別では高齢になるにつれて男性は胃・前立腺・肺、女性は胃・大腸・肺・乳房が上位を占める傾向があります。

年齢と罹患率の傾向

全体的な罹患率:男女ともに50代から罹患率が上昇し始め、高齢になるほど高くなります。

年齢層と罹患率の関係:女性は30代後半から50代前半にかけて罹患率が男性より高いですが、50代後半で逆転します。

高齢者の傾向:60代に入ると男性の罹患率が一気に上昇します。

年齢別・部位別の罹患傾向

高齢者(65歳以上):

男性:胃がん、前立腺がん、肺がんが上位です。

女性:大腸がん、乳房、胃がんが上位を占めます。

若年層(AYA世代):

15~19歳では、白血病、胚細胞性腫瘍、リンパ腫が最も多いです。

20~29歳では、胚細胞性腫瘍、甲状腺がん、白血病・リンパ腫に加え、乳がんや子宮頸がんも増加します。

30~39歳では、乳がん、子宮頸がんが最多となり、胚細胞性腫瘍などが続きます。

最後に何故小児の癌には血液癌が多いのでしょうか?皆さんも一緒に答えを考えてください。9/1今日はここまで