オプジーボもノーベル医学賞に値する抗がん剤ではありません。その根拠を論理的にかつ医学的に証明していきます。

AI による概要。

PD-1/PD-L1阻害薬とは、何でしょうか?がん細胞が免疫細胞の攻撃を避けるために利用する免疫チェックポイント分子であるPD-1とPD-L1の結合を阻害する薬のことです。これにより、免疫細胞が再びがん細胞を攻撃できるようになり、抗腫瘍効果を発揮すると考えられています。

免疫チェックポイントとは、何でしょうか?免疫反応を調節する分子のことです。「チェックポイント」は、確認点、点検箇所、監視地点、要所、 要所を意味する言葉ですから「免疫チェックポイント」の意味は「免疫の働きを監視地点」という意味でつられた医学術語ですが相応しい言葉ではありません。免疫の働きを監視できるシステムは必要ないからです。免疫が異常になることがないからです。免疫が異常になるときには人類の終焉を意味するからです。何故ならば人類はあらゆる病原体に敗北してしまうからです。

現代のすべての医者達はこの世に存在しない架空のがん細胞と免疫細胞が戦っていると考えているから間違いを犯してしまうのです。癌細胞はヘルペスによって増殖過剰細胞というべきで増殖遺伝子が変異してしまい正常な遺伝子が過剰増殖遺伝子に変えられてしまったことに世界中の医者の誰一人気が付いていないのです。キラーT細胞が攻撃しているのは増殖過剰細胞に充満したherpesを細胞もろとも殺そうとしているだけで癌細胞を殺そうとしているのではないのです。そもそもキラーT細胞は殺戮しようとしてる細胞が増殖過剰細胞であるかいわゆる癌細胞であるかを区別できないのです。がん専門の医者達だけが勝手に癌細胞と決め込んでお金儲けのために出鱈目をやり続けっているだけなんです。なにをしても癌は死ぬ病気であると決めつけて間違った癌治療で延命効果があれば最高の医療だと思い込んでいるのです。現代のがん発生の理論は100%間違いであり従って間違った理論に基づいて行われる癌治療も100%間違っているので「人殺し医療」にだらくしてしまっているのですがお金がもうかるので誰も批判する医者は誰もいないのです。36億年かかって進化した免疫の遺伝子は病原体を攻撃する際に、徹底的に敵を殺し切るまで戦い続け勝利の戦いブが終われば免疫を刺激する敵がいなくなれば自然に免疫の働きは沈下するのです。しかし例外が二つあります。一つ目はアレルゲンとなる化学物質との戦いはアレルギー抗体であるIgE抗体による殺せないアレルゲンとなる化学物質を体外に排除するだけの戦いであり人体にとっては無害であるので共存可能なシステムがiTregによる免役寛容が最後に起こり共存可能となるのです。もともとIgE抗体は大きすぎる寄生虫を殺すために生まれたわけではなく免疫の力を借りて体外に排除するために生まれたのです。後になって人間にとって病原体ではないのですが危険な異物となる微小な毒素や化学物質も排除できることが分かりこのIgE抗体をアレルギー抗体と名付けたのです。

優れてかつ阿呆な自己免疫論者は免役寛容のシステムは自己免疫疾患が起こらないようにiTregによる免役寛容が必要だとほざいていますが免疫のシステムの根幹は自己と非自己を見分けるために出来上がったことさえ知らないのです。

その疑問はアレルゲンに対して最終的に免疫寛容を起こして共存できるのであればなぜ初めから無駄な戦いを始める前から共存できなかったのかという疑問です。

IgE抗体とは何でしょうか?

IgE抗体は、直接的に大きな寄生虫を殺すわけではありません。しかし、IgE抗体は寄生虫感染に対する免疫反応において重要な役割を果たし、肥満細胞を活性化してヒスタミンなどの化学伝達物質を放出させ、寄生虫を排除するプロセスを促進します。ヒスタミンとはヒスタミン産生菌によってヒスタミンが生成され、食中毒の原因となることがあります。一度生成されたヒスタミンは、加熱しても分解されません。ヒスタミンによる食中毒は、アレルギー様症状を引き起こし、顔の紅潮、じんましん、頭痛、発熱などの症状が現れることがありますが、数時間で回復します。ヒスタミンのアレルギー作用以外の作用は様々な生理機能を持ち、脳内で覚醒、記憶、学習、自発運動を調節する役割や、食欲を抑制する効果、交感神経を刺激して脂肪燃焼を促進します。また、ヒスタミンは血管拡張や血管透過性亢進を引き起こすことで、血圧の低下や呼吸困難などのアナフィラキシー反応を起こします。塩酸を分泌する胃壁細胞に作用して胃酸の分泌を促進し、気管支を収縮させる作用があり、喘息発作を起こすこともあります。

1. IgE抗体の役割:

IgE抗体は、寄生虫などの異物(アレルゲン)が体内に侵入した際に、主に肥満細胞や好塩基球に結合します。

2. 肥満細胞の活性化:

寄生虫に特異的なIgE抗体が肥満細胞に結合すると、肥満細胞は活性化され、ヒスタミンやロイコトリエンなどの化学伝達物質を放出します。

3. 寄生虫の排除:

これらの化学伝達物質は、血管を拡張させ、免疫細胞を炎症部位に集めることで、寄生虫の排除を促進します。また、寄生虫の周囲の組織を破壊したり、寄生虫の動きを阻害したりする効果も期待できます。

4. 直接的な殺傷効果は限定的:

IgE抗体自体には、寄生虫を直接殺傷する直接的な効果は限定的です。しかし、上記のような免疫細胞の活性化や化学伝達物質の放出を通じて、間接的に寄生虫の排除に貢献します。

IgE抗体は、寄生虫を直接殺すのではなく、免疫反応を活性化することで、間接的に寄生虫の排除に貢献します。特に、肥満細胞を活性化し、ヒスタミンなどの化学伝達物質を放出することで、寄生虫の排除を促進する役割を果たしているのです。

免疫チェックポイント阻害剤とは、免疫細胞がより積極的に癌細胞を攻撃できるようにする薬と言われますが嘘です。何故ならば癌細胞は存在しないからです。癌の原因はヘルペスですから必要な薬はherpes増殖阻害剤であるべきです。

免疫チェックポイントとは何か?

免疫システムは、体内に侵入した異物(細菌やherpesウイルス)や、体内で発生したがん細胞を認識し、攻撃・排除する働きを持っています。これも嘘です。この免疫反応を調節する分子が免疫チェックポイントです.も間違いです。体内で発生したがん細胞を認識し、攻撃・排除する働きを持っているのであればなぜ殺さないのですか?癌細胞は存在しないので殺すことができるはずもありません。癌細胞はヘルペスがいなければ絶対生まれないのでherpesを殺すことをなぜしないのですか?癌がなくなってしまうので知っているのにしないのは現代の医療で一番儲かるのは癌患者を増やし殺して莫大なお金を儲けることができるからです。現代の日本では毎年100万人以上の人が癌になり日本では、がんによる年間死亡者数は約40万を超え全死亡原因の第1位です。男性の2人に1人、女性の3人に1人が生涯でがんに罹患するのですよ。2023年の死亡者数は約158万人で、前年から増加しています。死因のトップは悪性新生物(がん)で、約40万人亡くなっています。

主な死因の種類と人数を第5位まで書き並べますと第1位:悪性新生物(がん):約38万3千人。第2位:心疾患:約23万3千人。第3位:老衰:約10万9千人 。第4位:脳血管疾患:約10万8千人 。第5位:肺炎:約9万5千人。

これらの病気は、日本人の死因の上位を占めており、特に悪性新生物は長年、死因のトップとなっています。

免疫チェックポイントには、免疫反応を促進する「共刺激分子」と、免疫反応を抑制する「共抑制分子」の2種類があります。癌細胞は、この免疫チェックポイントを巧みに利用し、免疫細胞による攻撃を回避しようとします。癌細胞は、この免疫チェックポイントを巧みに利用し、免疫細胞による攻撃を回避しようとしますと言われるのも間違っています。何故ならば癌細胞は存在しないからです。何回も繰り返し説明しているように癌細胞は増殖したヘルペスビリオンがいっぱい詰まった100個余りの増殖関連遺伝子が変異して増殖したがる細胞に過ぎません。癌細胞の実態は普通の正常な細胞のゲノムDNAの遺伝子がたまたまヘルペスによっての特定の部位にある増殖関連遺伝子に張り付いてその部位の遺伝子の組み換えが起こっただけの増殖分裂したがる変わった細胞に過ぎないのです。ただherpesウイルスが他のすべてのウイルスと限りなく異なる点は二つあります。一つ目は感染した細胞に見つからないように23500個のあらゆる遺伝子の設計図が隠されているゲノムDNAに潜伏感染したときにherpesの80個余りのDNAをはりつけて(組み込んで)細胞のDNAと自分のDNAをどこかの部位ですべてを入れ替えてしまう特技を身につけてしまったのです。この特技を遺伝学の専門用語で「部位特異的遺伝子組み換え」と呼ぶ遺伝子の突然変異を起こすのです。易しく言い換えると「細胞の60億個のDNAのどこかのある特定の場所にherpesの15万個のDNAに張り変えて細胞のDNAの塩基の並びを気まぐれに偶然に変異させてしまう。」のです。この結果、herpesの15万個のDNAと入れ替わった正常な細胞のDNAはなくなってしまうのですが、23500個の遺伝子の設計図のどの部位が15万個のDNAと入れ替わったかはすべて偶然によるものですから遺伝子に関わる先天性のあるいは後天性の遺伝子病はヘルペスの病気のすべては「部位特異的遺伝子組み換え」と呼ぶ遺伝子の突然変異によって説明できるのです。

遺伝子とDNAとの違いとは遺伝子とDNAは密接な関係にありますが、それぞれ異なる概念です。DNAは遺伝情報の全体を記録する物質であり、生物の設計図のような役割を持っています。遺伝子はDNAの中で特定のタンパク質を合成するための情報を担う領域を指します。

DNA(デオキシリボ核酸):DNAは、A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)の4種類の塩基が並んだ二重らせん構造を持つ物質です。DNAは、遺伝情報全体を保持しており、生物の設計図のような役割を果たします。DNAは、細胞の核の中に存在し、染色体という構造にまとめられています。

遺伝子:遺伝子は、DNAの一部であり、特定のタンパク質を合成するための情報を持つ領域です。遺伝子は、生物の形質(例えば、目の色、身長など)を決定する役割を担っています。

遺伝子は、DNAの塩基配列によって定義され、生物によって異なる遺伝子を持つことで、多様性が生まれます。人が一様なクローン人間でないのはDNAの塩基配列が異なるからです。

「共刺激分子」の例としては①CD80/CD86:抗原提示細胞(APC)に発現し、T細胞上のCD28と結合し、T細胞の活性化を促進します。②CD28:T細胞に発現し、抗原提示細胞(APC)のCD80/CD86と結合することで、T細胞の活性化を促進します。③ICOS:T細胞に発現し、免疫応答の調節に関与します。ICOSとは、T細胞に発現するタンパク質で、T細胞の活性化や機能に重要な役割を果たします。特に、活性化T細胞や制御性T細胞に多く発現し、Th2細胞の分化や肺の炎症などに関与します。

ICOS(Inducible Costimulator訳して誘導性共刺激)とは、CD28スーパーファミリーに属する膜タンパク質で、T細胞の活性化を促進する共刺激分子として働きます。ICOSの発現と機能:①T細胞の活性化:ICOSは、抗原提示細胞(APC)によって提示された抗原を認識したT細胞に発現し、T細胞の活性化を促進します。Th2細胞は、主にアレルギー反応や寄生虫感染に関与し、B細胞を刺激してIgE抗体産生を促します。②Th2細胞の分化:ICOSは、特にTh2細胞の分化に重要な役割を果たし、アレルギー反応や寄生虫感染に対する免疫応答に関与します。③T細胞の生存:ICOSは、T細胞の生存を促進し、免疫応答を維持する役割も担います。④制御性T細胞 : regulatory T cell または Tregと訳しICOSは、制御性T細胞(Treg)にも発現し,アレルギーにおいて免役寛容を起こしてアレルギー反応を終了させるために免疫応答の抑制や自己免疫疾患の制御に関与しますと言われますが自己免疫疾患の制御に関与しているのは嘘です。何故ならば自己免疫疾患は存在しないからです。自己免疫疾患と言われる病気の症状の原因はherpesウイルスであるからです。

「共抑制分子」とはT細胞上に発現しているCTLA-4やPD-1などの分子が、共抑制分子の代表例です。これらの分子は、T細胞上に発現し、それぞれのリガンドと結合することで、T細胞の活性化を抑制します。CTLA-4とPD-1のそれぞれのリガンドは、CTLA-4にはB7 (CD80/CD86)が、PD-1にはPD-L1 (B7-H1)が対応します。CTLA-4のリガンドとはB7 (CD80/CD86)であり抗原提示細胞(樹状細胞など)が発現し、CTLA-4と結合することでT細胞の活性化を抑制します。PD-1のリガンドとはPD-L1 (B7-H1)でありがん細胞や一部の免疫細胞(抗原提示細胞など)が発現し、PD-1と結合することでT細胞の活性化を抑制します。PD-L2 (B7-DC)とは:PD-1と結合するリガンドの一つですが、主に樹状細胞やマクロファージなどの抗原提示細胞(APC)に発現します。リガンドとは細胞の受容体タンパク質に結合する分子をリガンドと呼びます。リガンドが受容体に結合することで、細胞内にシグナルが伝達され、様々な生物学的反応が引き起こされます。

共抑制分子(Co-inhibitory molecule)の働きとは:免疫細胞の活性化を抑制する分子のことです。免疫細胞、特にT細胞が過剰に反応して自己を攻撃したり、炎症が過剰に起こったりするのを防ぐ役割を担いことは絶対にありえません。又この文があいまいなのはT細胞は少なくとも3種類ありヘルパーT細胞、キラーT細胞、制御性T細胞の働きが全く異なっているのにどのT細胞であるのかを明示していないからです。こんな文章は信頼できません。何故ならばこれらは免疫チェックポイントとしても機能し、がん細胞が免疫システムから逃れるために利用されることもあります。という文章も間違っています。癌細胞は存在しないのに免疫システムからがん細胞が逃れる必要はないからです。しかし癌細胞にはherpesウイルスが充満しているのでherpesウイルスが免疫から逃れる必要はあるのです。癌細胞と免疫との争いはヘルペス感染細胞と免疫の戦いであることを忘れてはならないのです。

免疫チェックポイントと共抑制分子:共抑制分子は、免疫チェックポイントの一部として機能します。免疫チェックポイントは、免疫応答を調節するブレーキのような役割を果たし、免疫細胞が過剰に活性化しないように制御しますという定義も間違っています。免疫細胞が過剰に活性化することはないからです。すべての現在の病気はヘルペスと免役の戦いだけですから免疫細胞が過剰に活性化すればいいのですが進化した免疫が更に免疫回避のテクニックにおいて免疫をはるかに勝っているherpesにどの様にすればいいのかの答えを免疫は模索しているのですが今なお免疫は答えを出せないのです。ヘルペスを殺しきれないという問題を優れた免疫は解決できるでしょうか?それが解決されない限りずる賢い人間は金儲けのために自己免疫疾患の患者を増やし続けかつ癌を増やし間違った免疫を抑制する癌医療で人殺しを永遠に続けていくことでしょう。

T細胞の活性化抑制と共抑制分子:共抑制分子は、T細胞などの免疫細胞の表面に存在し、T細胞が抗原を認識した際に、活性化を抑制するシグナルを伝達します。これにより、自己免疫疾患や過剰な炎症反応を防ぎます。という文も間違っています。この世に自己免疫疾患や過剰な炎症反応などは存在しないからです。36億年かかって生命を守ってきてくれた進化した免疫が過ちを犯すことがないからです。わずか20万年前に生まれた欲望だけで生きている人が免疫の遺伝子の働きに勝てますか?病気を治してくれる免役だけが正しいのにその免疫を金もうけのために病気を増やしていく医者どもはいったい何を考えているのでしょうか?herpes以外の病原体に対してワクチンが完成した現代社会には病気を生産し続ける対症医療は終わりにすべきです。最高の病気を治せる医者は免疫の遺伝子だけなのに悪用しているのは高価なバイオ医療なのは驚きをはるかに超えています。

がん細胞と共抑制分子の関係:癌細胞は、共抑制分子を利用して、免疫細胞による攻撃を回避しようとします。この一文も間違いです。癌細胞は存在しないので癌細胞に充満しているherpesウイルスを細胞もろとも殺そうとしているキラーT細胞は具体的には、がん細胞が共抑制分子のリガンドを発現し、T細胞上の共抑制分子と結合することで、T細胞の活性化を阻害します。

免疫チェックポイント阻害剤:共抑制分子の働きを阻害する薬剤が免疫チェックポイント阻害剤です。これにより、T細胞の活性化が持続し、がん細胞を攻撃することが期待されます。

共抑制分子の例:①CTLA-4:T細胞上に発現し、B7分子と結合してT細胞の活性化を抑制する。

CTLA-4:T細胞上に発現し、B7分子と結合してT細胞の活性化を抑制するT細胞はキラーT細胞か?

AI による概要

いいえ、CTLA-4を発現し、B7分子と結合してT細胞の活性化を抑制するT細胞は、キラーT細胞(細胞傷害性T細胞)とは限りません。CTLA-4は、主に制御性T細胞や活性化されたヘルパーT細胞に発現し、免疫反応を抑制する役割を担います。キラーT細胞は、感染細胞やがん細胞を直接攻撃する細胞であり、CTLA-4による抑制とは異なる役割を持っています。

CTLA-4:免疫チェックポイント分子の一つで、T細胞の活性化を抑制する役割があります。B7分子と結合することで、T細胞の活性化シグナルを弱め、免疫反応を抑制します。

キラーT細胞:CD8陽性T細胞が活性化されたもので、ウイルス感染細胞やがん細胞を直接攻撃し、破壊する役割を担います。

制御性T細胞:免疫反応を抑制する役割を担うT細胞で、CTLA-4を多く発現しています。

ヘルパーT細胞:免疫反応を活性化する役割を担うT細胞で、活性化されるとCTLA-4を発現することがあります。

CTLA-4とキラーT細胞の関係: CTLA-4は、T細胞の活性化を抑制する機能を持つため、キラーT細胞の活性化も抑制する可能性があります。しかし、CTLA-4は主に制御性T細胞や活性化されたヘルパーT細胞に発現し、キラーT細胞の活性化を直接制御するわけではありません。キラーT細胞の活性化は、樹状細胞からの抗原提示や他の共刺激シグナルによって制御されます。

CTLA-4は、T細胞の活性化を抑制する免疫チェックポイント分子であり、制御性T細胞や活性化されたヘルパーT細胞に発現します。一方、キラーT細胞は、感染細胞やがん細胞を直接攻撃する細胞であり、CTLA-4による抑制とは異なるメカニズムで活性化されます。

②PD-1:T細胞上に発現し、PD-L1やPD-L2と結合してキラーT細胞の活性化を抑制する。

PD-L1を発現する細胞は、がん細胞や腫瘍微小環境の免疫細胞など、多岐にわたります。具体的には、がん細胞、B細胞、T細胞、マクロファージ、樹状細胞などがPD-L1を発現する可能性があります。

共抑制分子はキラーT細胞だけでなく、他の免疫細胞にも発現することがあります。例えば、制御性T細胞(Treg)は、自己免疫疾患の発症を防ぐために免疫反応を抑制する役割を担っており、共抑制分子を発現します。

PD-1は、免疫細胞(主にT細胞)の表面に発現するタンパク質で、免疫反応を抑制する役割を担っています。PD-1に結合するリガンドであるPD-L1やPD-L2は、抗原提示細胞やがん細胞などに発現し、T細胞の活性化を抑制します。このPD-1/PD-L1経路を標的とした免疫チェックポイント阻害薬は、がん治療において重要な役割を果たしています。

PD-1とはPD-1(Programmed cell death protein 1)は、免疫細胞の表面に存在する受容体で、主に活性化されたT細胞に発現します。PD-1は、免疫反応を抑制する「ブレーキ」のような役割を果たし、自己免疫疾患や過剰な炎症反応を防ぐのに役立ちます。

PD-L1(PD-1 ligand 1)は、PD-1の結合相手であるリガンドで、抗原提示細胞やがん細胞などの様々な細胞に発現します。PD-L1がPD-1に結合すると、T細胞の活性化が抑制され、免疫反応が弱まります。

PD-1/PD-L1経路とがん免疫療法がん細胞は、PD-L1を発現することで、PD-1を介してキラーT細胞の攻撃を回避し、免疫系による攻撃から逃れようとします。このPD-1/PD-L1経路を標的とした免疫チェックポイント阻害薬は、PD-1とPD-L1の結合を阻害することで、T細胞の活性化を回復させ、がん細胞を攻撃できるようにします。

PD-1/PD-L1阻害薬の種類PD-1/PD-L1阻害薬には、PD-1を標的とする抗PD-1抗体(ニボルマブ、ペムブロリズマブなど)と、PD-L1を標的とする抗PD-L1抗体(アテゾリズマブ、デュルバルマブなど)があります。

PD-1/PD-L1阻害薬の臨床応用PD-1/PD-L1阻害薬は、悪性黒色腫、非小細胞肺がん、腎細胞がん、ホジキンリンパ腫など、様々ながん種で有効性が示されており、がん治療の新たな選択肢となっています。

PD-1/PD-L1阻害薬の副作用PD-1/PD-L1阻害薬は、免疫系のブレーキを解除するため、自己免疫疾患様の副作用(間質性肺炎、大腸炎、甲状腺機能障害など)が起こることがあります。PD-1/PD-L1阻害薬は、がん治療において大きな進歩をもたらしましたが、すべての患者に効果があるわけではありません。

PD-L2を発現する細胞の種類

AI による概要

PD-L2を発現する主な細胞は、樹状細胞、マクロファージ、B細胞などの抗原提示細胞です。これらの細胞は、炎症や免疫応答の状況によって発現レベルが変化します。

PD-L2は、T細胞の細胞膜上に発現するPD-1受容体のリガンドであり、T細胞の活性化を抑制する機能を持っています。PD-L2は、PD-L1と同様に、T細胞の増殖やエフェクター機能を抑制しますが、PD-L1に比べて発現が限局的で、主に抗原提示細胞に発現します。

PD-L2を発現する細胞の種類は①樹状細胞:免疫応答を誘導する上で重要な役割を果たす細胞で、PD-L2を発現し、T細胞の活性化を抑制します.②マクロファージ:異物を取り込んで分解する細胞で、PD-L2を発現し、T細胞の活性化を抑制します.③B細胞:抗体産生に関わる細胞で、PD-L2を発現し、T細胞の活性化を抑制します.④肥満細胞:アレルギー反応に関わる細胞で、PD-L2を発現します.これらの細胞は、炎症や免疫応答の状況によってPD-L2の発現レベルが変化し、T細胞の活性化を調節することで、免疫システムのバランスを保つ役割を担っています

共抑制分子とは:共抑制分子は、免疫細胞の活性化を抑制する分子のことです。これらの分子は、免疫応答が過剰に活性化されるのを防ぎ、自己免疫疾患などの発病を抑制する役割を果たします。

キラーT細胞:キラーT細胞は、ウイルス感染細胞やがん細胞などを認識し、直接攻撃する細胞です。共抑制分子は、キラーT細胞が過剰に活性化されるのを防ぎ、正常な細胞を攻撃しないように制御します。

制御性T細胞(Treg):Tregは、免疫反応を抑制する役割を持つT細胞です。自己免疫疾患は、免疫系が誤って自身の細胞を攻撃することで起こりますが、Tregは自己に対する免疫反応を抑制し、自己免疫疾患の発症を防ぎます。

その他の細胞に見られる共抑制分子:共抑制分子は、B細胞やマクロファージなど、他の免疫細胞にも発現することがあります。

共抑制分子の具体例:①PD-1:PD-1は、キラーT細胞やTregなど、様々な免疫細胞に発現する共抑制分子です。PD-1がPD-L1という分子と結合すると、免疫細胞の活性化が抑制されます。②CTLA-4:CTLA-4は、T細胞に発現する共抑制分子です。CTLA-4がB7という分子と結合すると、T細胞の活性化が抑制されます。

このように、共抑制分子はキラーT細胞だけでなく、他の免疫細胞にも発現し、免疫システムのバランスを保つために重要な役割を果たしています。

何故同じT細胞上に「共刺激分子」と「共抑制分子」の真逆の働きを持つが分子が生まれたのでしょうか?herpesが感染しているときは殺しきれないので戦いをやめてherpesと仲良く共存するために「共抑制分子」が活性化するのです。ヘルペスが敵でなければ「共刺激分子」が活性化するのです。

免疫チェックポイント阻害剤とは?

免疫チェックポイント阻害剤は、免疫チェックポイント分子に結合し、その機能を阻害することで、免疫細胞の活性化を促す薬ですがherpesと戦っても勝てるわけではないので、免疫チェックポイント阻害剤を用いる意味はないのです。免疫細胞のブレーキ役である共抑制分子に免疫チェックポイント阻害剤は結合し、その働きを抑制することで、免疫細胞ががん細胞を攻撃しやすくします。

免疫チェックポイント阻害剤の種類①抗CTLA-4抗体:CTLA-4という免疫チェックポイント分子に結合し、その機能を阻害します。②抗PD-1抗体:PD-1という免疫チェックポイント分子に結合し、その機能を阻害します。③抗PD-L1抗体:PD-L1というPD-1のリガンドに結合し、その機能を阻害します。

免疫チェックポイント阻害剤の作用機序免疫チェックポイント阻害剤は、T細胞などの免疫細胞の表面にある免疫チェックポイント分子に結合し、その機能を阻害します。これにより、T細胞はがん細胞を攻撃する力を取り戻し、がん細胞を攻撃・排除するようになります。

免疫チェックポイント阻害剤の副作用

免疫チェックポイント阻害剤は、従来の抗がん剤とは異なる副作用が出ることがあります。主な副作用としては、皮膚障害、肺障害、消化器症状、内分泌障害、肝・腎機能障害などが挙げられます。

PD-1/PD-L1とは:PD-1(programmed cell death protein 1)は、免疫細胞(主にT細胞)に発現するタンパク質です。PD-L1(programmed cell death ligand 1)は、がん細胞や一部の免疫細胞に発現するタンパク質で、PD-1と結合することで免疫細胞の活性を抑制します。

このPD-1/PD-L1の結合は、がん細胞が免疫細胞による攻撃を逃れるための防御機構として働きます。

PD-1/PD-L1阻害薬の作用:PD-1/PD-L1阻害薬は、PD-1とPD-L1の結合を阻害することで、免疫細胞のブレーキを解除します。これにより、免疫細胞は再びがん細胞を攻撃できるようになり、がん細胞の増殖を抑える効果が期待できます。

PD-1/PD-L1阻害薬の種類:①PD-1阻害薬:T細胞上のPD-1に結合し、PD-L1との結合を阻害する薬です。

PD-L1阻害薬:がん細胞上のPD-L1に結合し、PD-1との結合を阻害する薬です。

PD-1/PD-L1阻害薬の臨床応用:

悪性黒色腫、肺がん、胃がんなど、様々ながん種に対して有効性が示されています。

免疫チェックポイント阻害薬の中でも、PD-1/PD-L1阻害薬は、がん治療の新たな柱として注目されています。PD-1/PD-L1阻害薬は、がん細胞が免疫細胞の攻撃を避けるために利用するメカニズムを阻害することで、免疫細胞が癌細胞を攻撃できるようにする薬剤です。

PD-1とPD-L1とは、免疫チェックポイント分子と呼ばれるタンパク質で、免疫システムの働きを調節する役割を担っています。PD-1は主にキラーT細胞に発現し、PD-L1は主にがん細胞や免疫細胞に発現します。PD-1とPD-L1が結合すると、T細胞の活性が抑制され、免疫システムによるがん細胞攻撃が弱まります。免疫チェックポイント阻害薬は、このPD-1とPD-L1の結合を阻害することで、T細胞の活性を高め、がん細胞を攻撃する免疫力を回復させることを目指す治療薬です。

PD-1 (Programmed Cell Death Protein 1)とはPD-1は、キラーT細胞などの免疫細胞の表面に発現するタンパク質です。T細胞の活性化を抑制する役割を担い、免疫システムの暴走を防ぐブレーキのような役割を果たします。PD-1は、PD-L1やPD-L2と呼ばれるリガンドと結合することで、T細胞の活性を抑制します。

PD-L1 (Programmed cell Death ligand 1)とはPD-L1は、がん細胞や一部の免疫細胞の表面に発現するタンパク質です。PD-1のリガンドであり、PD-1と結合することでT細胞の活性を抑制します。PD-L1の発現は、がん細胞が免疫システムによる攻撃を逃れるための手段の一つとして利用されることがあります。

PD-1/PD-L1の免疫チェックポイントとしての役割PD-1とPD-L1の結合は、免疫システムのブレーキとして機能し、慢性的な炎症や自己免疫疾患のリスクを軽減する役割があります。しかし、がん細胞がPD-L1を発現することで、免疫システムのブレーキが強くかかり、がん細胞が免疫細胞による攻撃から逃れることが可能になります。

免疫チェックポイント阻害薬は、このPD-1とPD-L1の結合を阻害することで、免疫細胞のブレーキを解除し、がん細胞を攻撃する免疫力を回復させることを目指します。

PD-1 (Programmed Cell Death-1) は、活性化したT細胞やB細胞などの免疫細胞の表面に発現するタンパク質で、免疫反応を抑制する働きがあります。がん細胞はPD-1のリガンドであるPD-L1を多く発現することで、免疫細胞による攻撃を回避しようとします。PD-1とPD-L1の結合を阻害する薬剤(免疫チェックポイント阻害薬)は、がん免疫療法で用いられ、T細胞の活性化を促し、がん細胞を攻撃できるようにします。

PD-1 (Programmed Cell Death-1) とは?

PD-1は、免疫細胞の表面に発現するタンパク質で、免疫反応を抑制する役割を担っています。特に、活性化されたT細胞やB細胞に多く発現し、免疫細胞が過剰に活性化するのを防ぐブレーキ役として働きます。

PD-L1とPD-1の関係PD-1には、PD-L1 (Programmed Cell Death-ligand 1) とPD-L2という2種類の分子が結合します。PD-L1は、がん細胞や一部の免疫細胞の表面に発現し、PD-1と結合することで、T細胞の活性化を抑制します。

がん免疫療法におけるPD-1

がん細胞は、PD-L1を発現することで、PD-1と結合し、T細胞による攻撃を回避しようとします。免疫チェックポイント阻害薬は、PD-1とPD-L1の結合を阻害することで、T細胞のブレーキを解除し、がん細胞を攻撃できるようにする薬剤です。

PD-1阻害薬の作用PD-1阻害薬は、PD-1に結合することで、PD-L1との結合を阻害し、T細胞の活性化を促します。これにより、免疫細胞ががん細胞を攻撃する力を高めることが期待されます。

PD-1阻害薬の副作用PD-1阻害薬は、免疫のブレーキを外すため、自己免疫疾患のような副作用が起こる可能性があります。

PD-1は、免疫細胞のブレーキ役として働くタンパク質であり、がん細胞はPD-L1を発現させて、免疫細胞の攻撃を逃れようとします。PD-1阻害薬は、このブレーキを外すことで、がん免疫療法に用いられます。

PD-L1(ピーディーエルワン)は、細胞の表面に存在するタンパク質で、免疫細胞の働きを抑制する役割を持っています。免疫細胞のブレーキ役とも言え、免疫チェックポイント阻害剤の効果予測に用いられることがあります。

PD-L1(ピーディーエルワン)とは?

PD-L1は、免疫細胞の表面にあるPD-1(ピーディーワン)というタンパク質と結合することで、免疫細胞の働きを抑制します。免疫細胞は、体内に侵入した異物(ウイルスや細菌など)や、がん細胞を攻撃する役割を担っていますが、PD-L1とPD-1が結合すると、免疫細胞の攻撃を止める指令が出され、免疫細胞の働きが弱まります。

PD-L1と免疫チェックポイント阻害剤

免疫チェックポイント阻害剤は、PD-1やPD-L1などの免疫チェックポイント分子の働きを阻害することで、免疫細胞のブレーキを解除し、免疫細胞ががん細胞を攻撃できるようにする薬です。

PD-L1の発現状況は、免疫チェックポイント阻害剤の効果を予測する上で重要な指標となります。PD-L1の発現が高いほど、免疫チェックポイント阻害剤の効果が期待できるとされています。

PD-L1検査

PD-L1検査は、がん細胞や免疫細胞の表面に存在するPD-L1の発現状況を調べる検査です。免疫チェックポイント阻害剤による治療を検討する際に、PD-L1の発現状況を把握するために行われます。

まとめ

PD-L1は、免疫細胞の働きを抑制するタンパク質であり、免疫チェックポイント阻害剤の効果予測に用いられることがあります。PD-L1検査は、免疫チェックポイント阻害剤による治療を検討する際に、PD-L1の発現状況を把握するために行われます。

CTLA-4(Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4)は、T細胞(免疫系の一部)の表面に存在する免疫抑制分子で、T細胞の活動を抑制し、免疫応答の過剰な活性化を防ぐ役割を持っています。免疫システムが外来の病原体や異常な細胞(感染細胞やがん細胞)に対して適切に反応するためには、T細胞の活動を制御する仕組みが必要です。CTLA-4は、その制御を担う「免疫チェックポイント」の一つであり、免疫システムが自己組織を攻撃しないようにする重要な役割を果たしています。

MHCクラスI分子は、獲得免疫システムにおいて、自己と非自己を区別する上で重要な役割を果たしています。がん細胞やウイルス感染細胞を認識し、排除するための鍵となる分子です。丁度、自然免疫で3つの原提示細胞となる活性化樹枝状細胞と活性化大食細胞と膜型B細胞だけが自己と非自己を区別することが可能であるので自己免疫疾患がないようにしているように獲得免疫システムにおいてもキラーT細胞が自己にしかないMHCクラスI分子に自己のペプチドが載せられているときには敵とみなさないのは自己と非自己を区別することが可能であるので獲得免疫システムレベルで自己免疫疾患が起こらないのです。

自己にしかないMHCクラスI分子に非自己のペプチドが載せられているときには敵とみなして細胞もろとも非自己のペプチドを持った敵を殺してしまうのです。

自己しか持ち得ないMHCクラスI分子も正に免疫の原則である自己と非自己とを見分ける極めて重要な役割を果たしているのです。その役割の意味は自己のMHCクラスI分子と結合した自分のペプチドは自分のペプチドであるので絶対その細胞を攻撃することはないのですが自己のMHCクラスI分子と結合した非自己のペプチドは細胞内に潜んでいるherpesウイルスであることを識別できるのです。それではなぜ自己のMHCクラスI分子と結合したペプチドを自己のペプチドか非自己のペプチドと区別することができるようになったのでしょうか?答えはすべてのペプチドは自然免疫の段階で3つの抗原提示細胞(APC)となる活性化樹枝状細胞と活性化大食細胞と膜型B細胞だけが自己と非自己を区別してくれているからです。自然免疫で見つけられたペプチドは獲得免疫で認識されたペプチドは同じペプチドであるからです。何故ならば3つの抗原提示細胞(APC)が獲得免疫の提示するペプチドは獲得免疫が認識するペプチドは全く同じ敵のペプチドであるからです。

自然免疫システムと獲得免疫システムの最も大きな違いは何でしょうか?獲得免疫は自己と非自己とを区別する必要はないのは何故でしょうか?獲得免疫はペプチドしか認識しないのにそのペプチドが敵かどうかの情報は自然免疫で伝えられているのに何故新たにペプチドが敵かどうかを判断しているのですか?

AI による概要。AI の回答には間違いが含まれている場合があります。この間違いを正す仕事が私の務めです。

獲得免疫が認識するペプチドが本当に敵かどうかを判断するのは、自然免疫の役割です。獲得免疫は、自然免疫から得られた情報に基づいて、特定のペプチドを認識し、それに対して攻撃を開始します。これは、獲得免疫が、自然免疫が「これは危険なものだ」と判断したペプチドを記憶し、再度の侵入時に迅速に対応できるようにするためです。

1. 自然免疫の役割:

自然免疫は、あらゆる種類の病原体(ウイルスや細菌や真菌(カビ)など)を認識し、それらを排除する最初の防御システムです。マクロファージや樹状細胞などの抗原提示細胞(Antigen Presenting Cell略してAPC)である樹状細胞は、病原体の構成成分であるペプチドを認識し、炎症反応を引き起こしたり、獲得免疫を活性化させたりします。

抗原提示細胞は自然免疫系において異物(抗原)を他の獲得免疫細胞に提示する役割を担う細胞です.樹状細胞は、病原体を貪食し、ペプチドに分解して、獲得免疫細胞に提示します。抗原提示細胞(Antigen Presenting Cell略してAPC)である樹状細胞は自己と非自己とを100%見分けてくれるのです。この段階で自己免疫疾患は起こらないようになっているのです。自己免疫疾患は存在しない病気であり自己免疫疾患と言われる病気の症状は全てヘルペスと免役との戦いで起こるのです。自己免疫疾患も自己炎症性疾患も癌もこの世には存在しないのです。

2. 獲得免疫の役割:

獲得免疫細胞は、自然免疫の抗原提示細胞(Antigen Presenting Cell略してAPC)によって活性化され、特定の病原体に対して免疫反応を引き起こします。

T細胞やB細胞などのリンパ球が、特定のペプチドを認識し、攻撃します。T細胞にはヘルパーT細胞、キラーT細胞、NK細胞があります。獲得免疫細胞は、一度認識した病原体の情報を記憶し、再度、記憶しているウイルスや細菌が侵入時に迅速に対応できます。

3. 情報伝達:

自然免疫は、病原体の侵入を検知し、敵か味方かの情報を獲得免疫に伝えるので獲得免疫は迷わず特定の敵を素早く攻撃できます。先ず自然免疫のAPCである樹状細胞が病原体を分解して得られたペプチドを、T細胞に提示します。次にT細胞は、提示されたペプチドが、過去に認識した病原体由来のものかどうかを判断します。もし、過去に認識した病原体由来のペプチドであれば、T細胞は活性化し、B細胞に抗体産生を促します。

4. なぜ再度判断する必要があるのか:

獲得免疫は、自然免疫によって提示されたペプチドが、本当に敵であるかどうかを再度判断する必要はありません。なぜなら、自然免疫が誤って自己の細胞由来のペプチドを提示してしまう可能性はないからです。何故ならば獲得免疫は、自己と非自己を区別する能力を持っており、自己由来のペプチドを攻撃しないように、MHC-1に敵のペプチドを載せているときしか攻撃することがないからです。更に自分を攻撃する自己免疫疾患の原因は病原体のherpesウイルスであるからです。さらに自己寛容の仕組みも必要ではないので自己寛容と語句はおかねをかせぎたいいしゃのあたまだけにはありますが。アッハッハ!!!!!す。この判断には、T細胞やB細胞が持つ、抗原受容体の特異性や、自己寛容の仕組みが関わっています。

このように、自然免疫と獲得免疫は連携して、病原体を認識し、排除しています。自然免疫は、初期の防御を担当し、獲得免疫は、より特異的な免疫反応を引き起こし、記憶することで、体を守っています

自然免疫と獲得免疫は、それぞれ異なる役割と特徴を持つ免疫システムであり、両者が連携して体を守っています。自然免疫は生まれつき備わっている免疫で、病原体などの異物が侵入した際に迅速に反応し、排除しようとします。一方、獲得免疫は一度侵入した病原体の情報を記憶し、二度目以降の侵入に対してより効率的に対応します。両者は互いに補完し合い、より強固な免疫力を発揮します。

自然免疫と獲得免疫の役割分担①自然免疫:迅速な反応:侵入してきた異物に対して、即座に反応し攻撃を開始します。広範な認識:特定の病原体に限定されず、様々な異物を認識し攻撃します。初期防御:病原体の侵入初期に、感染拡大を防ぐ役割を担うのはマクロファージ、好中球、NK細胞などです。②獲得免疫:特異的な攻撃:過去に侵入した病原体の情報を記憶し、それに対して特異的に攻撃します。記憶機能:一度侵入した病原体を記憶し、二度目以降の侵入に対して迅速かつ強力な反応を示します。免疫記憶:一度獲得した免疫は、長期間持続できるのがB細胞、T細胞などです。

なぜ自然免疫と獲得免疫の両方が必要か?自然免疫は、侵入初期に迅速に反応して感染拡大を防ぐ重要な役割を担いますが、その反応は必ずしも効率的ではありません。また、一部の病原体は自然免疫による攻撃を回避する能力を持っています。一方、獲得免疫は、特定の病原体に対してより効果的な攻撃を仕掛けることができますが、反応するまでに時間がかかります。

両者は互いに補完し合うことで、より効果的な免疫システムを構築しています。自然免疫が初期防御を行い、獲得免疫が長期的な免疫記憶を形成することで、病原体の侵入から体を守っています。

自然免疫の情報は認識した敵と味方を判別して敵の情報を獲得免疫に伝えるだけですか?

AI による概要。AI の回答には間違いが含まれている場合があります。この間違いを正す仕事が私の務めです。

自然免疫の情報伝達は、認識した敵と味方を判別して敵の情報を獲得免疫に伝えるだけではありません。自然免疫は、病原体を認識して排除するだけでなく、炎症反応を引き起こしたり、獲得免疫を活性化させるためのシグナルを伝達したりするなど、様々な役割を担っています。

自然免疫の役割①病原体の排除:マクロファージや好中球などの食細胞が、病原体を食べて分解することで、直接的に病原体を排除します。②炎症反応の誘導:病原体の侵入を感知すると、サイトカインなどの炎症性メディエーターを放出し、炎症反応を引き起こします。これにより、病原体の排除を促進し、免疫細胞を病原体のいる場所に集めます。③獲得免疫の活性化:自然免疫は、病原体の情報を獲得免疫に伝えることで、獲得免疫によるより強力な免疫反応を誘導します。樹状細胞が病原体の情報を提示することで、T細胞やB細胞などの獲得免疫を担う細胞を活性化させます。④自己と非自己の認識:自然免疫は、自己と非自己を認識し、自己の細胞を攻撃しないように制御します。この自己認識機構が破綻すると、自己免疫疾患を引き起こす可能性があります。自然免疫の自己認識機構が破綻することは絶対あり得ません。

獲得免疫は自己と非自己とを区別する必要はないのは何故?自然免疫がやってしまっているからです。

獲得免疫は自己と非自己を区別する必要があるのか?

AI による概要。AI の回答には間違いが含まれている場合があります。この間違いを正す仕事が私の務めです。

獲得免疫は自己と非自己を区別する必要がないのではなく、自己と非自己を区別する仕組みが備わっています。違います。獲得免疫を担うT細胞やB細胞は、自然免疫のAPC(抗原提示細胞により判別された非自己である敵を必ず提示してもらうから自己と非自己を区別する仕組みは必要がないのです。自己免疫疾患は存在しないので自己の成分に対して免疫寛容を起こす必要もないのです。この仕組みを免疫寛容と呼びます。

獲得免疫は、体内に侵入した病原体などの異物(非自己)を認識し、排除するために発達した免疫システムです。その中心的な役割を担うのは、T細胞とB細胞です。これらの細胞は、病原体表面の抗原を認識し、特異的に結合することで、免疫反応を誘導します。

しかし、自己の細胞にも様々なタンパク質が存在し、それらは抗原として認識される可能性があります。と言われますが間違いです。獲得免疫が自己の細胞を攻撃するようになることは絶対にないのです。36億年かかって進化した免疫の遺伝子は医者と違ってお金儲けのために嘘をつきません。

そこで、獲得免疫は、自己の細胞を攻撃しないように、以下の2つのメカニズムで自己と非自己を区別しています。これも嘘です。

1. 胸腺での選択:

T細胞は胸腺で成熟する過程で、自己の細胞を認識するT細胞はもともと存在しないのです。胸腺での選択は敵である異物である病原体を正確に認識できるT細胞だけを成熟させかつ正しいレセプターを持ったT細胞だけを生かすための選択を胸腺の仕事です。自己と非自己を区別するのは自然免疫だけです。

2. 免疫寛容:

自己の細胞を認識するB細胞やT細胞は、事故に対して免疫反応を起こさないように制御されます。これも嘘です。もしこれらのメカニズムがうまく働かないと、自己免疫疾患を引き起こす可能性は関係ありません。自己免疫疾患はこの世には存在しません。例えば、関節リウマチやI型糖尿病などはヘルペスが起こした病気です。

因みに非自己のMHCクラスI分子を持った臓器移植に際しては移植された臓器に対して拒絶反応を起こすのは非自己のMHCクラスI分子に乗せられたペプチドに対してではなく非自己の自分だけが持っているMHCクラスI分子の持つ蛋白に対して敵と認識したからです。移植された人にとっては他人のMHCクラスI分子の持つ蛋白は異物であるからです。

AI による概要。AI の回答には間違いが含まれている場合があります。この間違いを正す仕事が私の務めです。

MHCクラスI分子とは何でしょうか?MHCクラスI分子の多様性は、人の個体間で異なるMHC遺伝子の組み合わせを持つことによって生じます。これにより、ウイルスや細菌などの病原体に対する免疫応答の幅が広がり、種全体の生存確率を高めるのに役立ちます。

MHCクラスI分子の多様性の詳細:

MHCとは:MHC(主要組織適合遺伝子複合体)は、免疫システムにおいて重要な役割を果たす遺伝子群です。MHCクラスI分子は、すべての有核細胞に存在し、細胞内で分解されたタンパク質由来のペプチドを細胞表面に提示し、キラーT細胞に認識させることで、感染細胞やがん細胞を排除する役割を担います。

MHCクラスI分子の多様性の原因:MHCクラスI分子は、複数の遺伝子座(HLA-A, HLA-B, HLA-Cなど)を持ち、それぞれの遺伝子座には多くの対立遺伝子(アレル)が存在します。そのため、個体は両親からそれぞれ異なるアレルを受け継ぎ、多様なMHCクラスI分子を細胞表面に発現することになります。

MHCクラスI分子の多様性の意義:①病原体に対する免疫応答の幅:MHCクラスI分子は、結合できるペプチドの配列に特異性があります。多様なMHCクラスI分子を持つことで、様々な病原体由来のペプチドを認識し、免疫応答を誘導できる可能性が高まります。②種の保存:ある特定のMHCクラスI分子を持つ個体が、ある病原体に感染しやすい場合でも、他のMHCクラスI分子を持つ個体がその病原体に対して免疫応答を示すことで、種全体としての生存確率を維持できます。③臓器移植の拒絶反応:MHCクラスI分子の多様性は、臓器移植における拒絶反応の原因の一つでもあります。ドナーとレシピエントのMHC分子が一致しない場合、拒絶反応が起こりやすくなります。

MHCクラスI分子と疾患:特定のMHCクラスI分子(HLA型)と特定の疾患の罹患率との間には相関関係があることが知られています。例えば、強直性脊椎炎はHLA-B27、多発性硬化症はHLA-DR2、関節リウマチはHLA-DR4との関連が指摘されています。

CTLA-4とは?

AI による概要。AI の回答には間違いが含まれている場合があります。この間違いを正す仕事が私の務めです。

CTLA-4(シーティーエルエーフォー)とは、細胞傷害性Tリンパ球抗原4(Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4)の略称で、免疫チェックポイント分子の一つです。T細胞の活性化を抑制する働きがあり、免疫反応を調整する役割を担っています。

免疫チェックポイント分子:

CTLA-4は、免疫細胞であるT細胞の表面に発現するタンパク質で、免疫反応を調節する「免疫チェックポイント」と呼ばれる分子群の一つです。

T細胞の活性化抑制とCTLA-4:CTLA-4は、T細胞が過剰に活性化するのを防ぎ、自己免疫疾患などを引き起こさないように、免疫反応をブレーキをかける役割を担っています。自己免疫疾患は無いので間違いです。

CD28との関係:CTLA-4は、T細胞の活性化に必要なCD28とよく似た構造を持ち、同じリガンド(CD80やCD86)に結合します。しかし、CTLA-4の方がリガンドであるCD80やCD86への結合親和性が高いため、CD28よりも優先的に結合し、T細胞の活性化を抑制します。

がん免疫療法:CTLA-4の働きを阻害する薬剤(CTLA-4阻害薬)は、T細胞の活性化を促進し、がん細胞を攻撃する力を高めるため、がん免疫療法に用いられていますが全く間違いです。

自己免疫疾患との関連:CTLA-4は、自己免疫疾患の発症にも関与しており、CTLA-4の遺伝子変異が自己免疫疾患のリスクを高めることが知られています。これも間違いです。

CTLA-4阻害薬の一つであるイピリムマブは、メラノーマ(悪性黒色腫)の治療に用いられています。

CTLA-4は、制御性T細胞(Treg)の機能に必須であり、Tregが過剰な免疫反応を抑制する役割を担っています。

1. CTLA-4の役割

CTLA-4は、主にT細胞の初期活性化段階で働き、T細胞の過剰な活性化を防ぐことで、免疫応答を抑制します。具体的には、T細胞が抗原提示細胞(APC)によって病原体や異常細胞の抗原を認識する際に、T細胞表面にあるCD28という分子がAPCの表面のB7分子(CD80/CD86)に結合してT細胞を活性化します。しかし、CTLA-4はCD28よりも強い親和性でB7分子に結合し、T細胞の活性化を抑制することで、免疫応答の強さを調整します。

免疫抑制の仕組み:

T細胞が異常な細胞や病原体を攻撃する際、CTLA-4がB7分子に結合することで、T細胞の過度な反応が防がれます。これにより、自己免疫疾患や炎症反応の発生を抑制し、免疫系のバランスを保つことができます。これも間違いです。

2. CTLA-4とがん

がん細胞は、免疫チェックポイントを利用して免疫システムの攻撃を回避することができます。CTLA-4の免疫抑制作用を介して、がん細胞はT細胞の活性化を抑え、免疫系による攻撃を逃れるのです。このため、CTLA-4を標的とした免疫療法が開発され、がん治療において重要な役割を果たしています。これも間違いです。

3. CTLA-4阻害剤

CTLA-4阻害剤は、CTLA-4の働きをブロックすることで、T細胞ががん細胞を効果的に攻撃できるようにする薬剤です。この阻害剤を使用することで、T細胞の免疫抑制が解除され、がんに対する免疫反応が強化されます。これも間違いです。

代表的なCTLA-4阻害剤:

①イピリムマブ(ヤーボイ)

②イピリムマブは、CTLA-4を標的とするモノクローナル抗体で、がん免疫療法として特に注目されています。T細胞ががん細胞を攻撃できるようにするため、CTLA-4をブロックして免疫抑制を解除します。

イピリムマブは、特に悪性黒色腫(メラノーマ)に対して有効性が確認されており、その後、他のがん種に対する効果も研究されています。

4. CTLA-4阻害剤の作用機序

CTLA-4阻害剤の作用機序は、T細胞の活性化を制御している免疫抑制機構を解除することにあります。

T細胞の活性化:

通常、T細胞ががん細胞や異常細胞を攻撃するためには、T細胞の表面にあるCD28分子が、抗原提示細胞(APC)のB7分子と結合して活性化されます。

一方で、CTLA-4がB7分子と結合すると、T細胞の活性化が抑制され、がん細胞への攻撃が弱まります。

CTLA-4阻害:

CTLA-4阻害剤(例:イピリムマブ)は、CTLA-4とB7分子の結合をブロックし、T細胞の活性化を促進します。これにより、T細胞はがん細胞を攻撃しやすくなります。

このプロセスにより、がん細胞に対する免疫応答が強化され、がん細胞の排除が促進されます。

5. CTLA-4阻害剤の臨床効果

CTLA-4阻害剤は、特にメラノーマなどの治療において顕著な効果が報告されています。イピリムマブは、メラノーマに対して使用され、長期的な治療効果を示すことがあり、免疫療法の重要な治療薬の一つとなっています。特に、従来の治療法では効果が得られなかった患者にも効果を発揮することが多く、がん治療に新たな希望を提供しています。

6. CTLA-4阻害剤の副作用

CTLA-4阻害剤は、免疫抑制を解除してT細胞の活動を強化するため、正常な細胞に対しても過剰な免疫反応を引き起こす可能性があります。このため、免疫関連副作用(irAEs)と呼ばれる副作用が発生することがあります。

自己免疫反応:CTLA-4の抑制が解除されると、自己免疫反応が引き起こされ、自己免疫疾患に似た症状が現れることがあります。

自己免疫反応とはなにか?

皮膚炎(発疹やかゆみ)

大腸炎(腹痛や下痢)

肝炎(肝機能障害)

内分泌疾患(甲状腺機能異常など)

肺炎(咳や息切れ)

これらの副作用は、重篤な場合には免疫抑制剤(ステロイドなど)の投与が必要になることがあります。

7. CTLA-4阻害剤と他の治療法の併用

CTLA-4阻害剤は、他の免疫チェックポイント阻害剤(PD-1阻害剤やPD-L1阻害剤)と併用されることがあります。この併用療法は、T細胞の活性化をさらに強化し、がんに対するより強力な免疫応答を引き出すためのものです。

例えば、イピリムマブ(CTLA-4阻害剤)とニボルマブ(PD-1阻害剤)を併用することで、メラノーマなどのがん治療において非常に効果的な結果が得られることがあります。

8. まとめ

CTLA-4は、T細胞の活動を抑制する重要な免疫チェックポイントで、過剰な免疫応答を防ぎ、免疫システムのバランスを保つ役割を果たしています。しかし、がん細胞はこの免疫抑制機構を利用してT細胞の攻撃を回避することがあり、CTLA-4を標的とした阻害剤ががん治療において重要な役割を果たしています。

CTLA-4阻害剤は、T細胞の免疫抑制を解除し、がん細胞に対する強力な免疫応答を引き出す治療法であり、特にメラノーマや他の進行がんに対して効果が期待されています。しかし、自己免疫関連の副作用が発生する可能性があるため、治療中は慎重なモニタリングが必要です。CTLA-4阻害剤は、他の免疫療法と併用することでさらなる治療効果を発揮し、がん免疫療法の進展に大きく貢献しています。

PD-1/PD-L1経路による免疫チェックポイント機構

Ⅰ はじめに2018年,programmed cell death-1(PD-1)を同定した本庶祐氏がノーベル医学生理学賞を受賞するなど,近年,悪性腫瘍に対する新しい薬剤として免疫チェックポイント阻害剤に注目が集まっている.本稿では,PD-1/PD-L1経路による免疫チェックポイント機構を解説するとともに,PD-1/PD-L1経路の制御の重症感染症治療への応用の可能性について述べる.

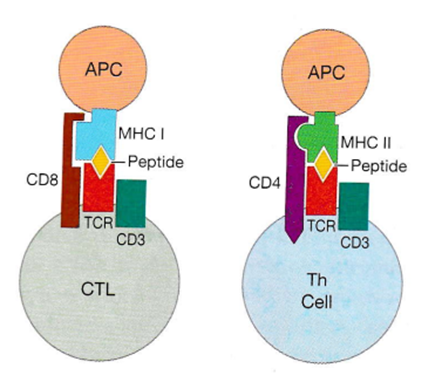

Ⅱ 免疫チェックポイント分子とT細胞

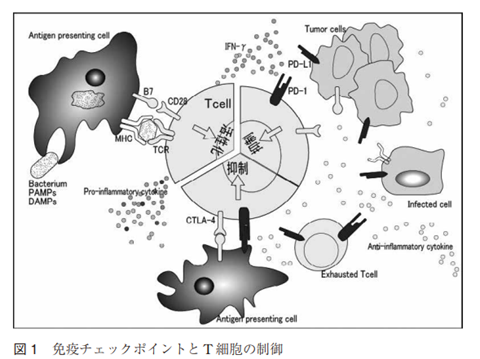

免疫システムは外的な病原体を排除する一方で過剰な炎症反応や自己に対する反応を制御する.すなわち,生体防御と免疫寛容のバランスを調整することで免疫応答の制御が行われている.免疫システムの一翼を担うT細胞の活性化には,抗原提示細胞上の主要組織適合遺伝子複合体(MHC)とT細胞受容体(TCR)の結合による主シグナルに加えて,抗原提示細胞上のB7分子(CD80およびCD86)がT細胞上のCD28などに結合することで伝達される副シグナルが重要である.このCD28ファミリー分子には,T細胞活性化を促進する共刺激分子と活性化を制御する共抑制分子があることが知られており,T細胞上に発現するCytotoxic T lymphocyte antigen-4(CTLA4)やPD-1などの共抑制分子は,自己に対する免疫応答や過剰な炎症反応による正常組織への傷害を制御することから,免疫チェックポイント分子といわれている(図1).PD-1欠損BALB/c系統マウスでは過剰な自己抗体の沈着に起因する拡張型心筋症を呈し,C57BL/6系統マウスではループス糸球体腎炎や関節炎などの自己免疫疾患様の病態を呈することが証明されている.

Ⅲ PD‐1/PD‐L1経路による免疫抑制と腫瘍免疫逃避メカニズム

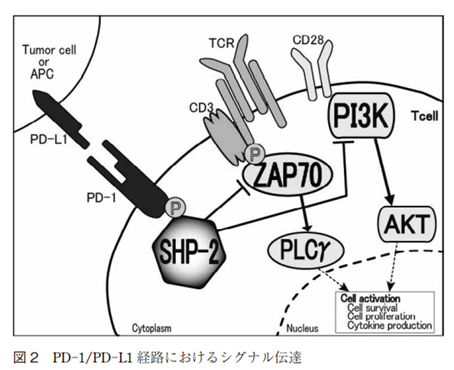

1992年に同定されたPD-1(CD279)は,分子構造的には免疫グロブリンスーパーファミリーに属する免疫抑制補助シグナル受容体であり4),活性化されたT細胞,B細胞および骨髄系細胞に発現し,T細胞の増殖とエフェクター機能を抑制する5).PD-1は,Interleukin(IL)-2,IL-7,IL15,IL-17などのサイトカイン刺激により,主にリンパ球系細胞や樹状細胞の細胞膜表面上に発現する.PD-1のリガンドであるProgrammed cell death-1 ligand 1(PD-L1)は,マクロファージや血管内皮細胞などに恒常的に発現しており,炎症などの刺激によって発現が増強する.PD-L1はPD-1と同様にIFN-γやケモカインなどの炎症性サイトカインによって誘導されることが知られている.PD-1にPD-L1が結合することで,PD-1の細胞質内領域に存在するImmunoreceptor tyrosine-based switch motif(ITSM)がリン酸化され,SHP2チロシンホスファターゼが会合する.SHR2はTCRシグナルのアダプター分子であるZAP70を脱リン酸化することによって不活化させ,またPhosphoinositide 3-kinase(PI3K)の活性化を阻害することでT細胞の活性化を抑制する(図2).このような免疫応答の制御システムにおいて,腫瘍細胞やウイルス感染細胞などがPD-L1を発現することで,PD-1/PD-L1シグナルによりT細胞の増殖や傷害機能が抑制され,免疫監視からの逃避が可能となる.腫瘍細胞におけるPD-L1発現の機序として,①もともと腫瘍細胞上PD-L1が発現している場合と,②がん微小環境において腫瘍細胞のPDL1の発現が誘導される場合がある.後者の場合には,腫瘍細胞近傍の腫瘍浸潤リンパ球(tumor infiltrating lymphocytes:TILs)や腫瘍随伴マクロファージ(tumor-associated macrophages:TAMs)などから産生される炎症性サイトカインなどの刺激によって腫瘍細胞のPD-L1発現が誘導されると考えられている.

Ⅳ 悪性腫瘍におけるPD-1/PD-L1抗体による免疫チェックポイント阻害療法

上述のように腫瘍細胞が発現するPD-L1によって,宿主のT細胞上に発現するPD-1を介して腫瘍免疫逃避を可能としていることから,免疫チェックポイントの阻害が悪性腫瘍に対する治療戦略となり得ることは想像に難しくない.PD-1阻害剤は,2012年に悪性黒色腫に対して保険適応となり,現在では肺癌や胃癌にもその適応は拡大され,さらに食道癌などで臨床試験が試みられている.しかし,その治療の奏功率は30%~40%程度にとどまることや,必ずしも腫瘍組織でのPD-1やPD-L1の発現がその効果と相関しないことも知られており,PD-1/PD-L1を標的とした免疫治療の治療効果を予測できるより精度の高いバイオマーカーや,相乗効果が期待できる併用療法などの開発が望まれている.

Ⅴ重症感染症における免疫抑制状態に対するPD-1/PD-L1阻害療法の可能性

重症感染症や持続する感染症時にはImmunoparalysisと称される重篤な免疫抑制状態に陥ることが知られている.近年,この病態を引き起こす機序の一つとしてPD-1/PD-L1シグナルの関与が指摘されており,これらの制御によるImmunoparalysisへの治療への応用についても注目されている.実際に,動物実験においては,PD1欠損マウスでは敗血症モデルの生存率が改善することや,また同モデルにおいて抗PD-1抗体の投与によって予後改善効果が報告されている.また臨床研究においても,敗血症性ショック患者のT細胞上のPD-1や,単球上のPD-L1の高発現が報告されていることから,敗血症時のImmunoparalysisに対するPD-1/PD-L1経路の制御は新しい治療手段になる可能性がある.また,敗血症により集中治療を要した患者は,急性期の集中治療を脱した後も,持続性の炎症や繰り返す重症感染症により長期入院や繰り返す再入院を要し,その結果,長期生存率が低いことが知られている.Stortzらは,このような敗血症後に長期にわたり重症状態が持続する状態をChronicCriticalIllness(CCI)と呼称し,CCIの状態では,敗血症後早期に回復する患者と比べて敗血症発症から28日後においても血漿中のIL8,IL-6,IL-10などのサイトカインのほか,可溶性PD-L1が持続的に上昇しており,6カ月後の生存率も有意に低いことを報告している.以上から重症感染症に伴うImmunoparalysisや敗血症後の長期にわたる免疫抑制状態においても,PD-1/PD-L1経路の制御による免疫賦活化が新たな治療手段になることが期待される.